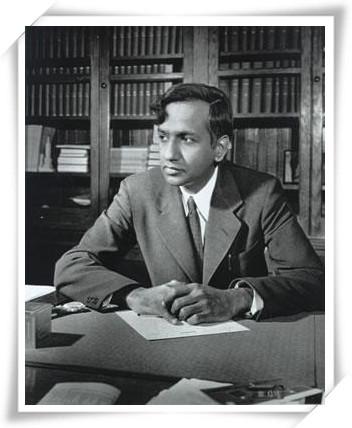

苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡是一位印度裔美国籍物理学家和天体物理学家。钱德拉塞卡在1983年因在星体结构和进化的研究而与另一位美国体物理学家威廉·艾尔弗雷德·福勒共同获诺贝尔物理学奖。他也是另一个获诺贝尔奖的物理学家拉曼的亲戚。钱德拉塞卡从1937年开始在芝加哥大学任职,直到1995年去世为止。他在1953年成为美国的公民。钱德拉塞卡兴趣广泛,年轻时曾学习过德语,并读遍自莎士比亚到托马斯·哈代时代的各种文学作品。

苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡是一位印度裔美国籍物理学家和天体物理学家。钱德拉塞卡在1983年因在星体结构和进化的研究而与另一位美国体物理学家威廉·艾尔弗雷德·福勒共同获诺贝尔物理学奖。他也是另一个获诺贝尔奖的物理学家拉曼的亲戚。钱德拉塞卡从1937年开始在芝加哥大学任职,直到1995年去世为止。他在1953年成为美国的公民。钱德拉塞卡兴趣广泛,年轻时曾学习过德语,并读遍自莎士比亚到托马斯·哈代时代的各种文学作品。

他在恒星内部结构理论、恒星和行星大气的辐射转移理论、星系动力学、等离子体天体物理学、宇宙磁流体力学和相对论天体物理学等方面都有重要贡献。他算过白矮星的最高质量,即钱德拉塞卡极限。所谓“钱德拉塞卡极限”是指一颗白矮星能拥有的最大质量,任何超过这一质量的恒星将以中子星或黑洞的形式结束它们的命运。

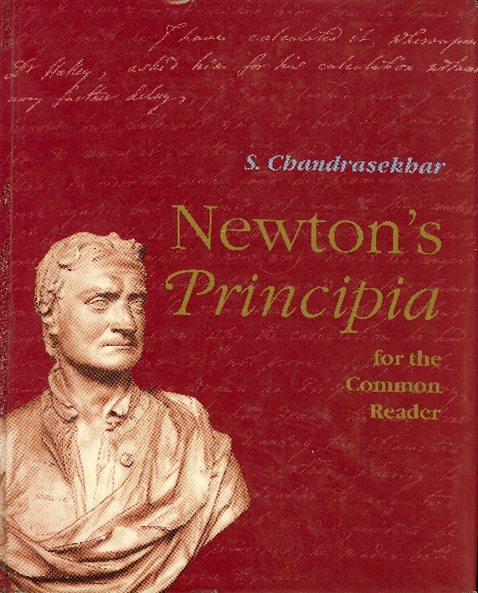

诺贝尔奖得主钱德拉塞卡所著《原理》辅导书,用现代微积分技术重现《原理》中的欧几里德与笛卡尔式计算。

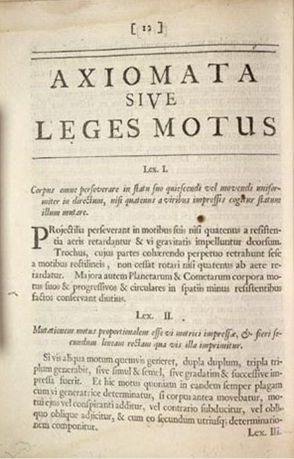

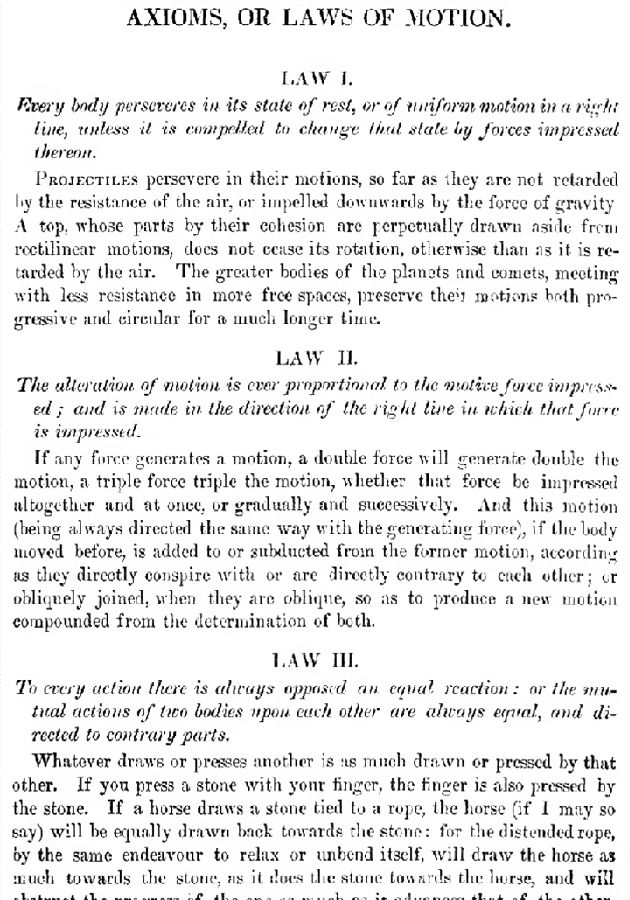

再次明确一下,牛顿《原理》中的三个运动定律是牛顿的演绎推理力学体系的初始前提,无法证明,也就是希腊三杰所说的“不言自明”的Axiom(汉译“公理”极易造成误解),比如牛顿原著第二部分的标题的拉丁文为AXIOMATA SIVE LEGES MOTUS英文为AXIOMS OR LAWS OF MOTION。

2006年,商务印书馆的汉译世界名著系列译为公理或运动的定律而同年的北京大学出版社的科学元典系列却译成了运动的公理或定律。这两个翻译对于不读英文原著的读者,在科学理论体系的理解上,特别是有关牛顿力学所采用的形式逻辑体系,会造成完全不同的理解。我们看一下1983年诺贝尔物理学奖得主钱德拉塞卡先生著作第二章的标题:

就明示了《原理》是欧几里德式的演绎逻辑推理,接下来的开篇:

更是与商务版的汉译完全吻合。

束星北,江苏省扬州市广陵区头桥镇人,理论物理学家,“中国雷达之父”。毕生致力于我国教育事业与科学研究,有深厚的数学物理基础,讲课富有思想性和启发性,培养了一批优秀的物理人才。我国早期从事量子力学和相对论研究的物理学家之一,后转向气象科学研究。晚年,为开创我国海洋物理研究做出了贡献。

束星北,江苏省扬州市广陵区头桥镇人,理论物理学家,“中国雷达之父”。毕生致力于我国教育事业与科学研究,有深厚的数学物理基础,讲课富有思想性和启发性,培养了一批优秀的物理人才。我国早期从事量子力学和相对论研究的物理学家之一,后转向气象科学研究。晚年,为开创我国海洋物理研究做出了贡献。

束星北是一位严师,又平易近人,关心爱护学生。浙江大学物理系培养出了相当一批理论物理人才,与他的启发教育是分不开的。李政道的成长曾得益于束星北对他的精心培养。李政道1943年在湄潭、永兴浙江大学一年级念书时,与束星北的侄子同班,常到束星北家中去玩。通过提问题,他发现李政道是个天才,便格外培养。这一年,束星北每两周去永兴场一次作普通物理辅导。几乎每次去都和李政道在楚馆(一年级教室地点)物理实验演示室热烈地讨论问题。李政道原是化工学院学生,到二年级,束星北亲自帮助他转入理学院物理系。到湄潭后,李政道经常睡在双修寺物理实验室,束星北晚上也常去双修寺,两人往往谈到深夜。1944年底日本侵略军进犯黔南后,浙江大学出现从军热,李政道激于爱国义愤,决心去重庆报名参加青年军,因路上翻车受重伤而作罢。他写信告诉在重庆的束星北,束星北派车把他送回湄潭。后来,束星北利用接眷车把李政道接到重庆,随后介绍他去昆明找吴大猷,转学西南联合大学。李政道念念不忘束星北对他的关心培养。1972年12月4日,李政道第一次回国期间,就给当时在青岛医学院劳动的束星北写信,信中提到“先生当年在永兴、湄潭时的教导,历历在念,而我的物理基础都是在浙大一年所建,此后的成就,归源都是受先生之益”。

主要论著:

1.Hsin P.Soh.On the foundation of mathematics physics.Master Thesis,1930,University of Edinburg.

2.Hsin P.Soh.Non-statical solution of Einsteion’s law of gravitation.Phy.Rev.1930,36:1515;Sci.Report(Chekiang University),1934,I,1:125-132.

3.Hsin P.Soh.Introductory study of hyper complex number systems and their applications in geometry.Master thesis,1931,MIT.

4.Hsin P.Soh.Theory of gravitation and electromagnetism.J.Math.Phys.,1933,12:298-305;Chinese J.Physics,1933,1:74-81;Sci.Report(Chekiang University),1934,I,1:135142.

5.Hsin P.Soh,Mu H,Wang,Lorentz transformation of the field strength of an accelerating charge.Sci.Record,1945,1:431-437.

6.Hsin P.Soh,et.a1.Relative nature of electromagetic radiation.Nature,l946,157:809.

7.Hsin P.Soh.Relativity transformations connecting two systems in arbi-trary acceleration.Nature,1946,158:99.

8.Hsin P.Soh.Force as a fictitious idea.Phil.Mag,1947,38:606—608.

9.Hsin P.Soh.On the advanced solution of the wave equation.Chinese J.Physics,1950,7:491-496.

10.Hsin P.Soh.Examples on the calculation of energy states by uncertainty relations.Phil Mag.,1950,41:851-854.

11.Hsin P.Soh.Note on velocity transformation in special relativity.Chinese J.Physics,1951,8:236-238.

12.陈成琳,束星北.能量均配定律和大型布朗运动的力学过程.山东大学学报,1953,3:43—50.

13.束星北.干空气绝热上升时,是否作等熵变化.山东大学学报,1953,3:51—52.

14.束星北.大气骚动研究.山东大学学报,1953,3:53—63.

15.束星北.空气运动学研究.山东大学学报,1953,3:64—67.

16.束星北.基培尔基本假设的理论证明及对流顶压力温度试报.山东大学学报,1953,3:68—74.

17.束星北.高空变压计算法的建议.气象学报,1954,25:291—294.

18.束星北.根据基培尔基本假设的天气预报新法.气象学报,1954,25:295—298.

19.束星北,蔡建华.评辐射由于吸收的理论.物理学报,1954,10:35—41.

20.束星北.流体力学的一个定律在气象学上的应用.物理学报,1955,11:1—17.

21.束星北.学习气象学笔记.山东大学学报副刊,1955.

22.束星北,耿世江等.利用海流观测资料检验近海内波.海洋学报,1985,7:533—538.

23.束星北,赵俊生等.用单站测量确定近海内潮波的方向和速度.海洋学报,1985,7:665—673.

李政道,1926年生于上海,江苏苏州人,哥伦比亚大学全校级教授,美籍华裔物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞(RHIC)物理、和非拓扑孤立子场论等领域的贡献闻名。1957年,他31岁时与杨振宁一起,因发现弱作用中宇称不守恒而获得诺贝尔物理学奖。他们的这项发现,由吴健雄的实验证实。20世纪60年代后期提出了场代数理论。70年代初期研究了CP自发破缺的问题,发现和研究了非拓扑性孤立子,并建立了强子结构的孤立子袋模型理论。李政道和杨振宁是最早获诺贝尔奖的华人。

李政道,1926年生于上海,江苏苏州人,哥伦比亚大学全校级教授,美籍华裔物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞(RHIC)物理、和非拓扑孤立子场论等领域的贡献闻名。1957年,他31岁时与杨振宁一起,因发现弱作用中宇称不守恒而获得诺贝尔物理学奖。他们的这项发现,由吴健雄的实验证实。20世纪60年代后期提出了场代数理论。70年代初期研究了CP自发破缺的问题,发现和研究了非拓扑性孤立子,并建立了强子结构的孤立子袋模型理论。李政道和杨振宁是最早获诺贝尔奖的华人。

1957诺贝尔物理奖

1957爱因斯坦科学奖

1969法国国家学院G. Bude奖章

1977法国国家学院G. Bude奖章

1979伽利略奖章

1986意大利最高骑士勋章

1994和平科学奖

1995中国国际合作奖

1997命名3443小行星为李政道星

1997纽约市科学奖

1999教皇保罗奖章

1999意大利政府内政部奖章

2000纽约科学院奖

2007日本旭日重光章

《粒子物理和场论引论》,Harwood科学出版社,1981

《李政道文选》1-3集,G. Feinberg编辑

《宇称不守恒三十年——李政道六十华诞学术研讨会》

《对称,不对称与粒子的世界》,1988

《李政道文选》,1985—1996,任海沧、庞阳编辑

《科学与艺术》,主编:李政道,副主编:柳怀祖,2000

《物理的挑战》,李政道著,2002

《宇称不守恒发现之争论解谜》,季承、柳怀祖、滕丽编辑, 2004

《科学启蒙》课程主讲教师认为有必要在这里转述诺贝尔奖得主李政道先生的启蒙老师束星北先生讲授力学的往事(节选自束先生的另外一个弟子写的回忆文章):“我的科学启蒙老师,我第一次听束先生的课是1939年10月在广西宜山,听他为浙大物理系二年级学生开的 “力学” (即理论力学)课。上课前,听说这门课要从牛顿运动三定律讲起,我很失望。因为牛顿运动定律我已学过四遍(初中三年级的物理,高工一年级的物理和二年级的应用力学,以及大学一年级的普通物理),以为自己早已懂得,没有什么可学。想不到听了束先生的第一堂课,我就觉得自己的想法完全错了,原有的自满情绪也就破灭了。束先生讲课的最大特点是:以启发、引人深思的方式,着重、深入地讲透基本物理概念和基本原理,使学生能够融会贯通地理解整个理论框架。他把古代运动观和近代运动观作了鲜明的对比,使哲学和物理学融为一体。我听得出神,觉得茅塞顿开,精神上得到很大的享受。就这样,束先生把牛顿运动三定律足足讲了一个月,而且回味无穷。对比之下,以前我虽然学过四遍运动三定律和二遍微积分(高工二年级学第一遍),也能熟练地运用牛顿定律解决不少力学问题,对于运动和力并没有形成清晰的物理概念,实际上是似懂非懂。由此我才开始真正领会什么叫理论、什么叫原理。遗憾的是,并不是每个同学都能欣赏束先生的课。有个同学就埋怨他讲得杂乱无章,无法记笔记,课后无法温习。这位同学刚从别的大学转学来,在那个大学各门功课都考高分,听束先生的课却不得要领。他很用功,但由此也产生了自卑心理。通过束先生的课,我比较彻底地了解了牛顿力学基本概念的物理内容,对于古典物理理论的完整性和一致性开始有了欣赏能力,认识到基本概念和基本原理的重要性,并且开始养成对问题穷根究底的习惯……”