Two Axioms of Special Theory of Relativity:

相对性原理(Galileo)

光速不变原理(Einstein)

这两个“原理”互相对峙。

相对论的突破点:时间是什么?

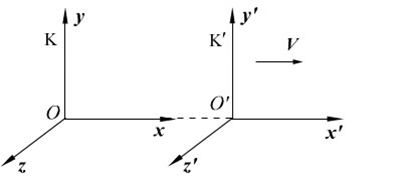

设有两个平行坐标系K和K’, 新坐标系K’以速度v相对于旧坐标系K运动:

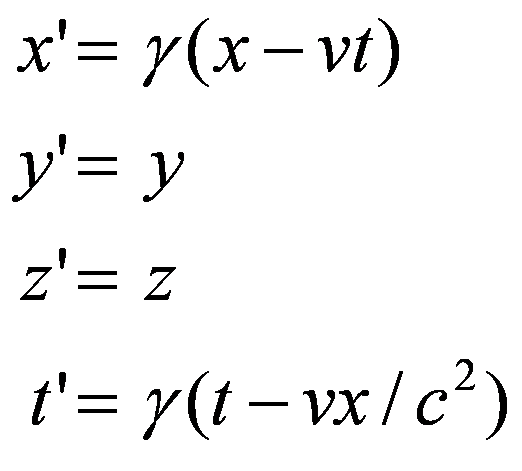

Lorentzian Transformations洛伦兹变换:

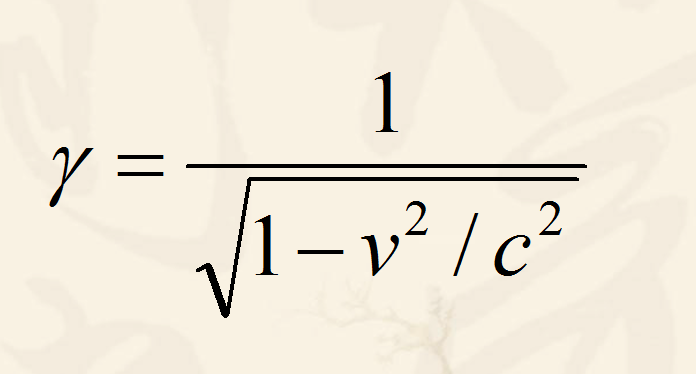

其中相对论因子为:

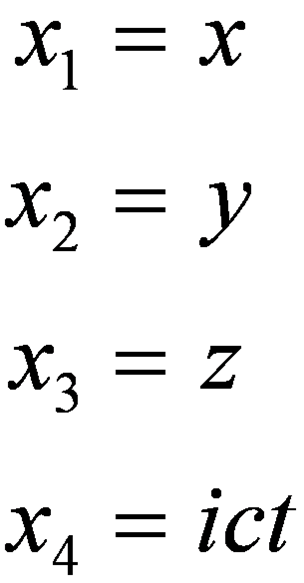

The four vectors and mass–energy equivalence:在爱因斯坦确立了特殊相对性理论的两条基本的假设(Axioms),并且采用其中的第二条假设“光速不变原理”定义了时间的科学概念(即通过用光去测量来定事件的同时性),证明了洛伦兹变换公式以后,1908年,爱因斯坦的数学老师闵科夫斯基提出了将三维位置坐标空间与时间合并为四维的空间—时间(space-time,通俗翻译为“时空”),叫作闵科夫斯基空间(The Minkowski Space)。这个空间的矢量是四维的,相对论第一假设“相对性原理”被直接用代表物理量的四矢量是洛伦兹变换不变的数学形式理论表示出来。

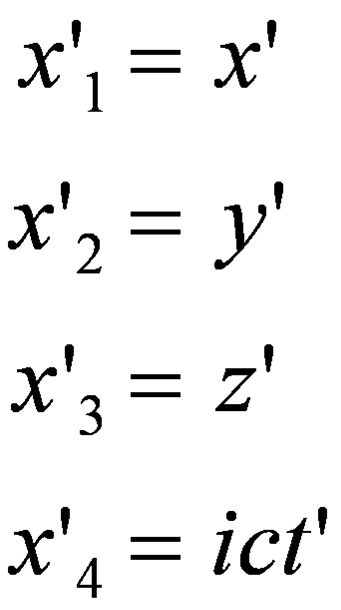

K和K’两个坐标系的坐标四矢量的定义为:

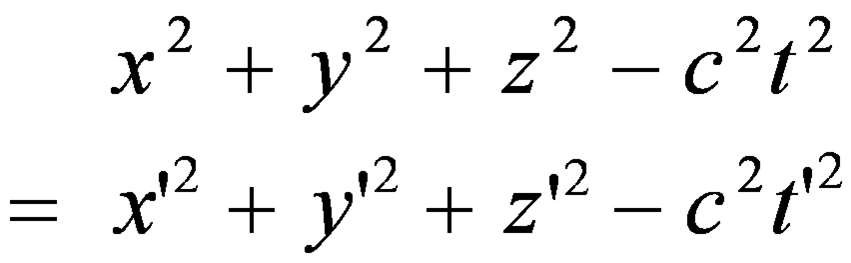

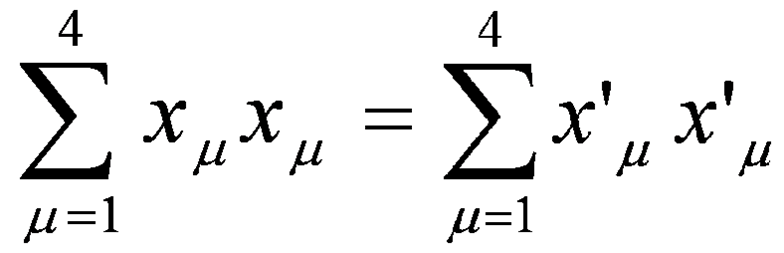

洛伦兹变换公式直接确保了坐标四矢量的平方和为变换不变量:

更准确地说,是这个不变性给出了洛伦兹变换公式。

用闵科夫斯基四维空间记号写成:

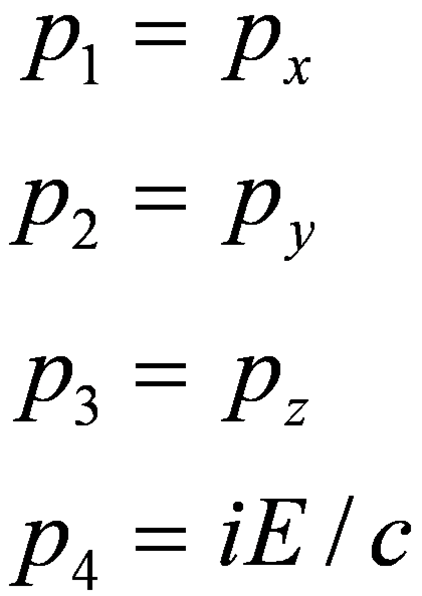

仿造将时间当成闵科夫斯基位置坐标空间的第四个维度的变量,将能量看做闵科夫斯基动量空间的第四个维度的变量,定义动量四矢量:

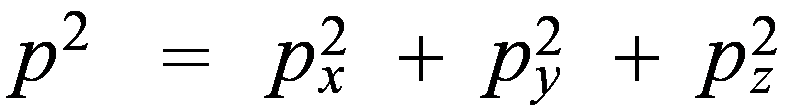

其中前三个分量的平方和等于

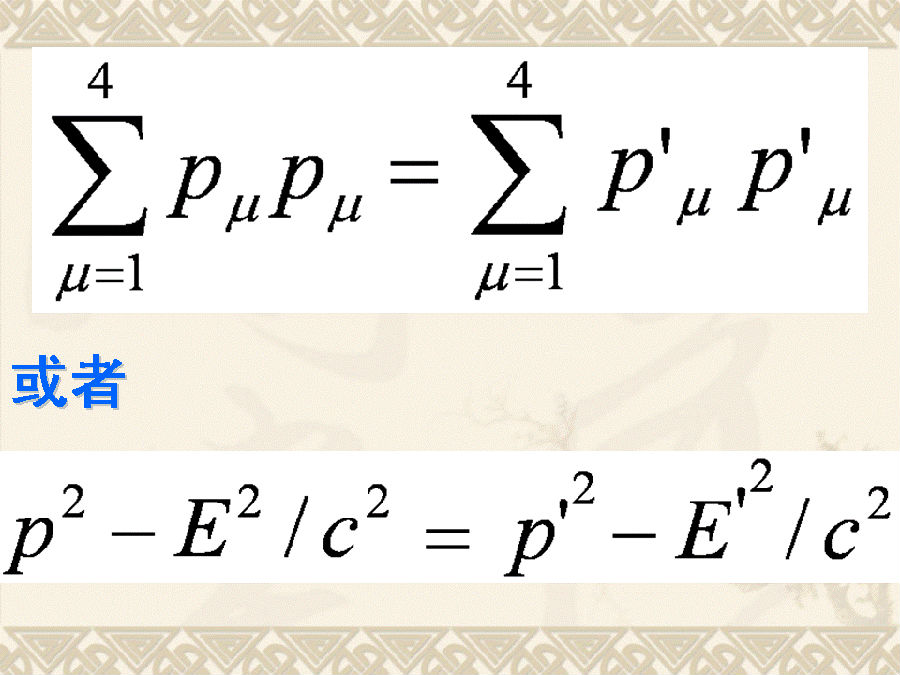

由四矢量的不变性,K和K’两个坐标系各自的动量四矢量的平方和也是变换不变量:

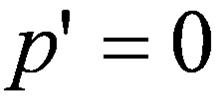

设质点位于K’坐标系的原点并处于静止状态,即:

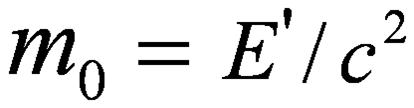

定义K’坐标系的处于静止状态的质点的质量:

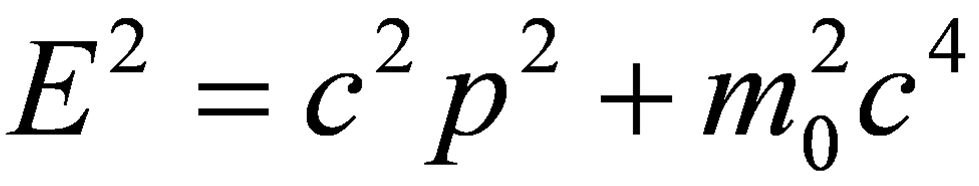

得到物理学者所采用的质能关系式(mass–energy equivalence)准确地讲,是相对论粒子的能量——动量关系式:

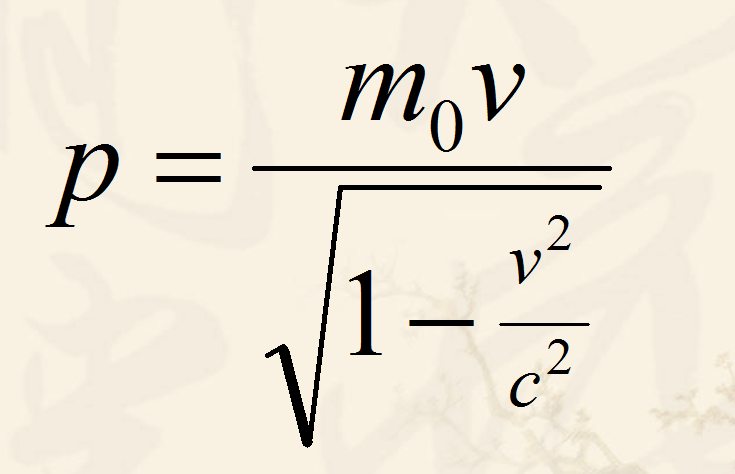

定义相对论动量:

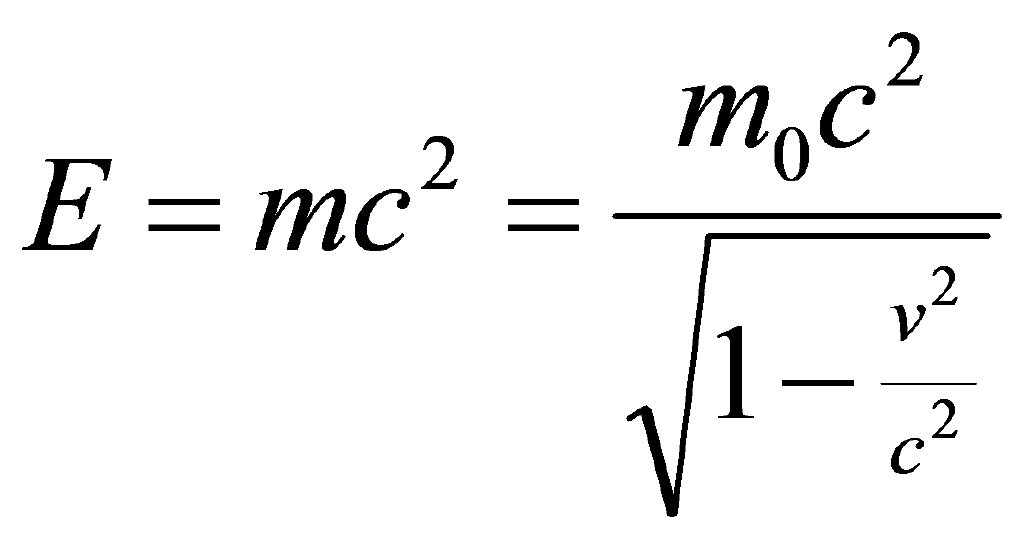

丢掉负根,可得大家常见的质能关系式:

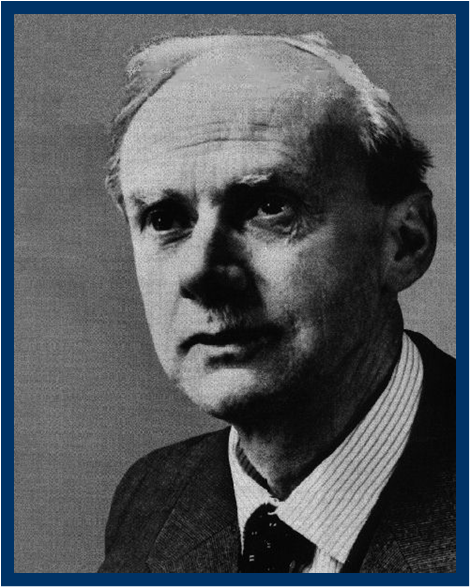

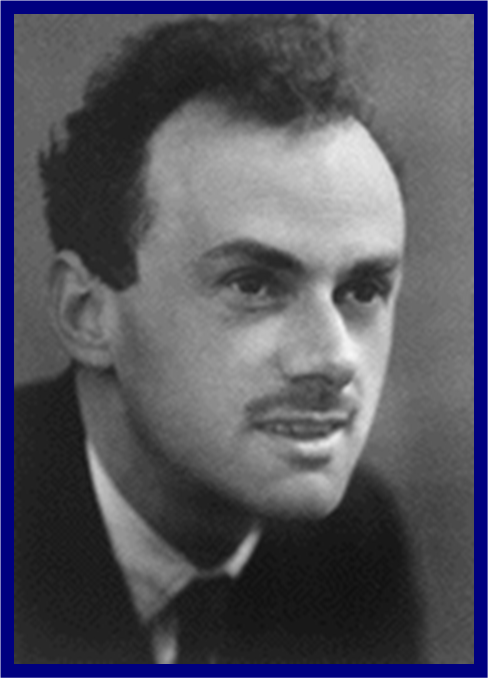

狄拉克在这个公式的基础上发明了相对论量子力学,预言了反物质,也开启了量子场论与基本粒子物理学的大门。可与爱因斯坦比肩。

狄拉克在这个公式的基础上发明了相对论量子力学,预言了反物质,也开启了量子场论与基本粒子物理学的大门。可与爱因斯坦比肩。

Paul Adrien Maurice Dirac

(8 August 1902 – 20 October 1984)

狄拉克28岁时写成了《量子力学原理》,其在量子理论中的地位可与牛顿的著作在力学中的地位相提并论。

狄拉克28岁时写成了《量子力学原理》,其在量子理论中的地位可与牛顿的著作在力学中的地位相提并论。

狄拉克建立的量子理论的“电子”的概念与古典力学的“质点”是完全不同的东西。到目前为止,没有人见过电子,也没有人知道什么是电子!

Electron,like quark with vanishingly small radius,is a basic scientific concept that we believe!They are fundamental particles.

The true quantum concepts of objects(the building blocks of the universe):electron,positron,quark etc.with half-integer spin as fermions and photon,gluon etc.with integer spin as bosons.

量子力学的首创者海森堡说过:With regard to this question modern physics takes a definite stand against the materialism of Democritus and for Plato and the Pythagoreans.The elementary particles are certainly not eternal and indestructible units of matter, they can actually be transformed into each other……

The elementary particles in Plato's Timaeus are finally not substance but mathematical forms.

——Werner Heisenberg

第三个被实验证实的科学理论就是狄拉克预言的反物质,这是量子理论的第一个辉煌成就(triumph)。

玻尔说:“在所有的物理学家中,狄拉克拥有最纯洁的灵魂。”

Dirac wrote in 1928:The classical tradition has been to consider the world to be association of observable objects(particles,fluids,fields,etc.) moving about according to definite laws of force, so that one could form a mental picture in space and time of the whole scheme.This led to a physics whose aim was to make assumptions about the mechanism and forces connecting these observable objects,to account for their behavior in the simplest possible way.

It has become increasingly evident in recent times,however,that nature works on a different plan.Her fundamental laws do not govern the world as it appears in our mental picture in any very direct way,but instead they control a substratum of which we cannot form a mental picture without introducing irrelevancies.The main object of physical science is not the provision of pictures,but is the formulation of laws governing phenomena and the application of these laws to the discovery of new phenomena.

物理学的主要目标不是提供“物理图像”,而是发现形成现象背后的原理(law)以及由这些原理去发现新的现象。“物理图像”是次要的。在原子现象中,古典物理意义上 “物理图像”没有指望。