-

1 视频

-

2 章节测验

柏拉图的“洞穴说”

哲学王思想是柏拉图政治哲学的核心,著名的“洞穴说”以形象生动的方式表明了柏拉图政治哲学的基本理念,这就是:理想的国家具有唯一性,真正的哲学家适合做统治者;囚徒缺少的是自由而不仅仅是知识;理想国家须以宗教作补充。柏拉图的哲学王思想标志着古典希腊城邦公共政治生活时代的结束,哲学与宗教时代的开始。

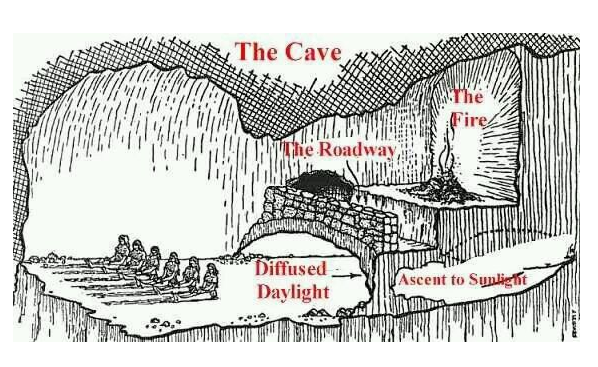

“洞穴说”是柏拉图在《理想国》514-521中描述的对人类知识的基本想像。其主要内容是:设想在一个地穴中有一批囚徒;他们自小呆在那里,被锁链束缚,不能转头,只能看面前洞壁上的影子。在他们后上方有一堆火,有一条横贯洞穴的小道;沿小道筑有一堵矮墙,如同木偶戏的屏风。人们扛着各种器具走过墙后的小道,而火光则把透出墙的器具投影到囚徒面前的洞壁上。囚徒自然地认为影子是惟一真实的事物。如果他们中的一个碰巧获释,转过头来看到了火光与物体,他最初会感到困惑;他的眼睛会感到痛苦;他甚至会认为影子比它们的原物更真实。如果有人进一步拉他走出洞穴,到阳光下的世界,他会更加眩目,甚至会发火;起初他只能看事物在水中的倒影,然后才能看阳光中的事物,最后甚至能看太阳自身。到那时他才处于真正的解放状态,会开始怜悯他的囚徒同伴、他的原来的信仰和生活。如果他返回去拯救他的囚徒同伴,他得有一段时间去适应洞中的黑暗,并且会发现很难说服他们跟他走出洞穴。

这一比喻与太阳之喻和线段之喻相联系。洞穴之中的世界相应于可感世界,而洞穴外面的世界则比作理智世界。柏拉图明确声称囚徒与我们相像,即是说他们代表人类的状态;而囚徒被拉出洞穴的过程则类似于通过教育而获得启蒙的过程。我们可以把上升之途和对上面事物的观照解释成是灵魂上升到理智世界的过程。“洞穴说”对于后来的政治和教育理论影响甚巨。

很明显,柏拉图借解放囚徒失败的故事比喻苏格拉底的悲剧,他从失败汲取教训,总结了哲学家的使命和工作。按照他的想法,哲学家的兴趣和利益在可知的理念,最高的目标是追求善;除此之外,他们没有世俗的兴趣和利益,包括参与政治的兴趣。然而,柏拉图又说,哲学家如同返回洞穴的自由人一样,他们为了其他人的利益,不得不放弃个人兴趣和思辨的幸福而参与政治。启蒙和解救限于悲惨境地而毫无自觉的人,乃是哲学家的公民义务。柏拉图还说,他犹豫再三才说出这样的话,因为很难找到一条既符合公共幸福又符合个人幸福的道路。看来,哲学家的命运只能是放弃个人思辨的幸福而为公众谋幸福,哲学家为公众谋幸福的途径是启蒙教育。