-

1 视频

-

2 章节测验

![]()

![]()

【“师夷长技以制夷”】

“师夷长技以制夷”,是著名思想家魏源(1794—1857年)所著的《海国图志》中的提出的。主要是指学习西方资本主义各国在军事技术上的一套长处来抵抗侵略、克敌制胜。在这个主张里,“师夷”是手段,"制夷"是目的。通过“师夷长技以制夷”的主张,魏源明确地把是否学习西方国家“长技”提高到能否战胜外国侵略者的高度来认识,他强调指出,不善师外夷者,外夷制之。在"师夷长技以制夷"思想的指导下,少数有识之士开展了救亡图存的洋务运动。

【“西学东渐”】

甲午海战失败之后,由于中国当时面临着国破家亡的命运,许多有识之士开始更积极全面地向西方学习。出现了梁启超、康有为、谭嗣同等一批思想家。他们向西方学习大量的自然科学和社会科学的知识,政治上也要求改革。这一时期大量的西方知识传入中国,影响非常广泛。许多人以转译日本人所著的西学书籍来接受西学。进入民国时期,由于对政治的不满又进一步导致知识分子们提出全盘西化的主张,在五四时期这种思想造成了很大的影响。

![]()

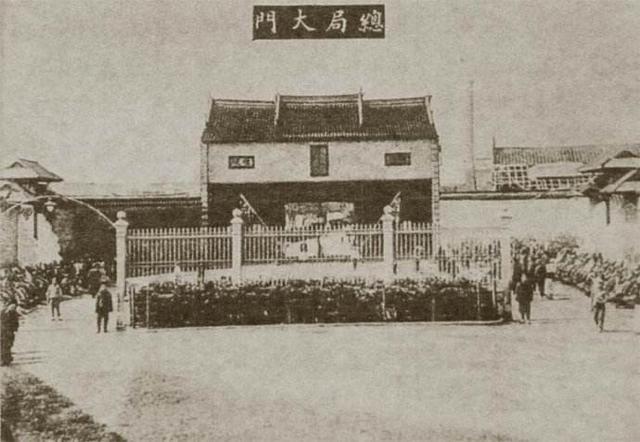

江南制造总局(1865年9月20日,洋务派开设的近代军事企业在上海成立)

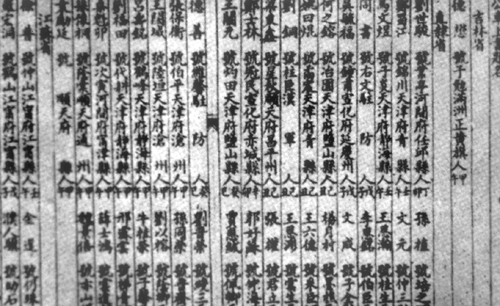

公车上书(1895年,康有为率同梁启超等一千两百名举人于北京联名上书,标志着维新派登上历史舞台)

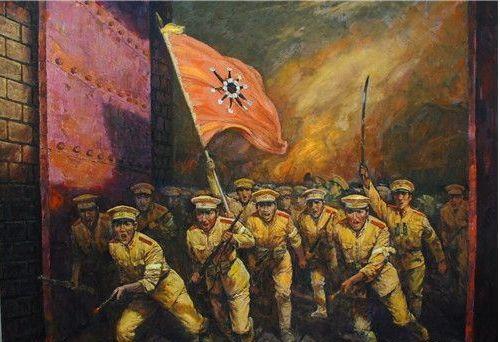

武昌起义(1911年,掀起了辛亥革命的高潮)

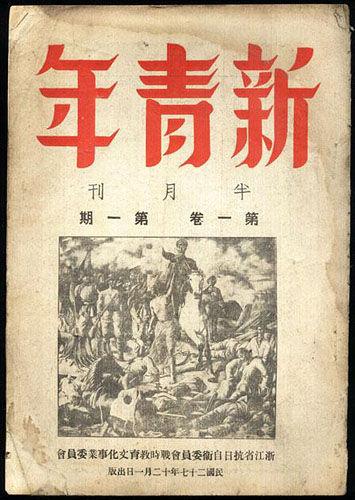

新青年杂志(1919年9月,新文化运动的主要阵地)

![]()

![]()

近代以来,中国的志士仁人正是怀着强烈的忧患意识和变革意识,历尽千辛万苦,不怕流血牺牲,去探索挽救中华民族危亡、实现民族复兴的道路的。甲午战争以后的戊戌维新、辛亥革命,都是在救亡图存、振兴中华这面爱国主义大旗下发生的。这些斗争和探索,使中华民族燃烧起了新的希望,标志着中华民族进一步的觉醒。