Signe Brunnstrom通过对脑卒中偏瘫患者的运动机能多年的临床观察和分析,注意到脑卒中偏瘫患者的恢复几乎是一个定型的连续过程,结合大量文献资料,认识到脑损伤后中枢神经系统失去了对正常运动的控制能力,重新出现了在发育初期才具有的运动模式。例如:肢体的共同运动、姿势反射以及联合反应,并出现一些原始反射和病理反射,如紧张性颈反射、紧张性迷路反射等,而深反射等正常反射则被强化。

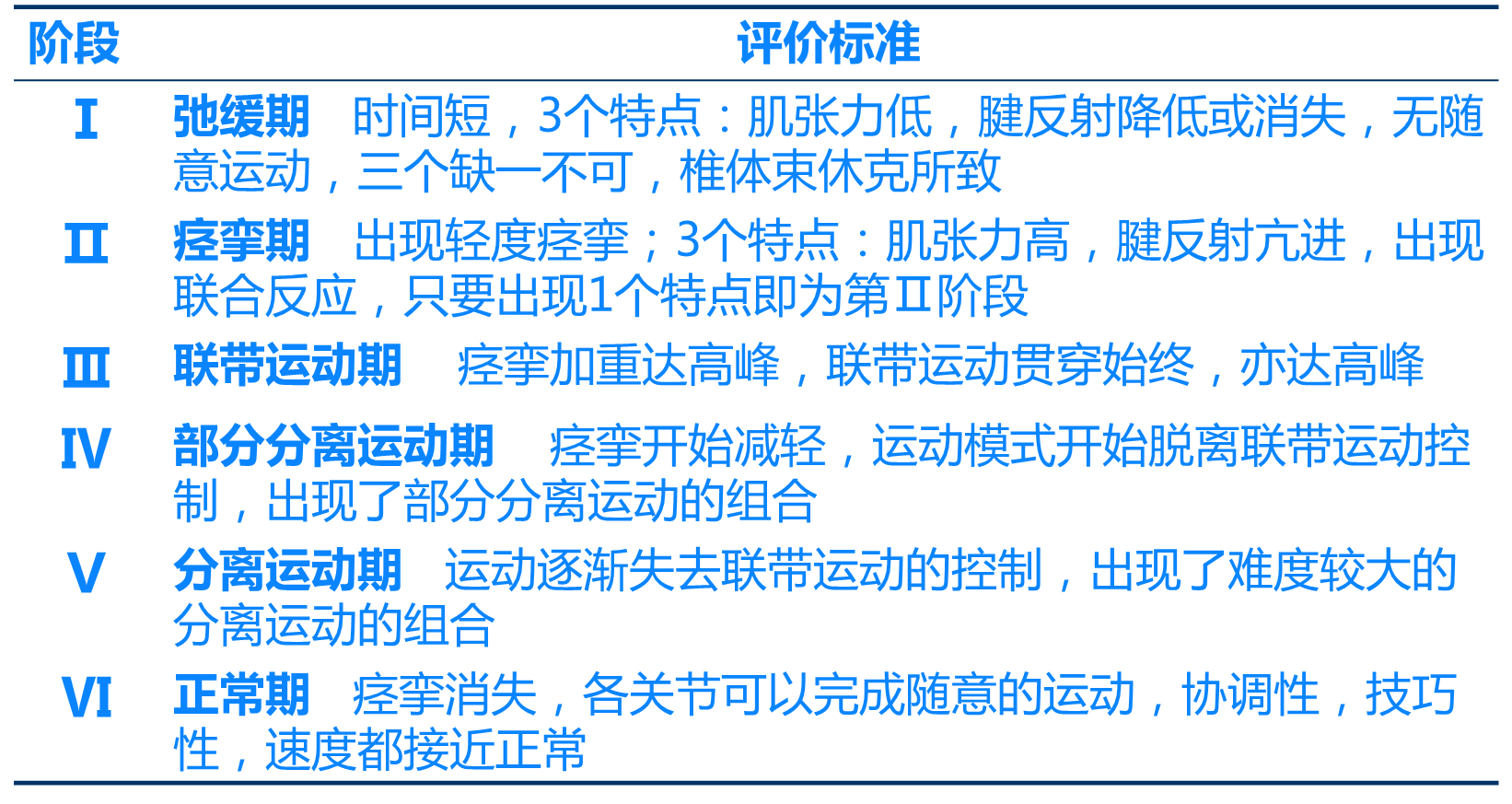

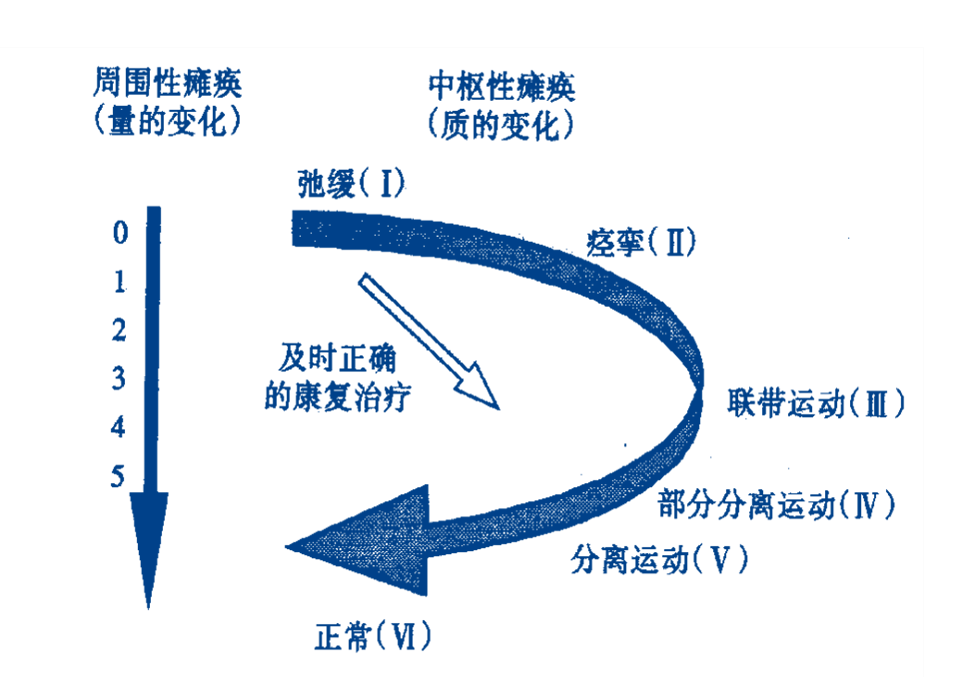

损伤后的恢复过程是运动模式的变化,即偏瘫患者的运动功能恢复过程首先从完全性瘫痪开始,然后出现运动质的异常,即运动模式异常,继之异常运动模式达到顶点,以后协同运动模式即异常运动模式减弱,开始出现分离运动,最后几乎恢复正常,但并非所有患者都按这个过程恢复到最后,可能会停止在某一阶段。这些异常的运动模式是恢复的必然阶段,没有必要也很难被抑制,Brunnstrom技术的强调在脑损伤后恢复过程中的任何时期均使用可利用的运动模式来诱发运动的反应,以便让患者能观察到瘫痪肢体仍然可以活动,刺激患者康复和主动参与治疗的欲望。主张在疾病的恢复早期阶段,利用这些运动模式来帮助患者控制肢体的共同运动,达到最终能自己进行独立运动的目的。

在偏瘫的恢复初期,由于中枢神经系统功能障碍,使高级中枢对低级中枢失去控制,使肢体的原始反射重新出现,乃出现联合反应等。Brunnstrom认为这些反射可用来引起肌肉反应,然后将之与主观努力相结合,产生出一种有被加强的半随意运动。因此在无随意运动时,应充分利用本体感受和体外皮肤刺激诱发协同动作,以及利用联合反应引起患侧的肌肉收缩,当已确立了某种程度的共同运动后,则用各种方法抑制共同运动的成分,使其分离为较单一的动作,最后去分别训练。

她认为联合反应和异常的运动模式是脑损失后,运动功能正常恢复顺序中的一部分,应予利用而不是加以抑制。

意识和感觉在恢复中有重要作用,她认为偏瘫不仅是运动功能障碍,更重要的是感觉上的障碍,认为运动障碍是由感觉障碍所引起的,所以可称为是感觉运动障碍。因此在功能恢复中必须强调意识集中,充分利用感觉和视听觉的反馈,以及主动的参与。

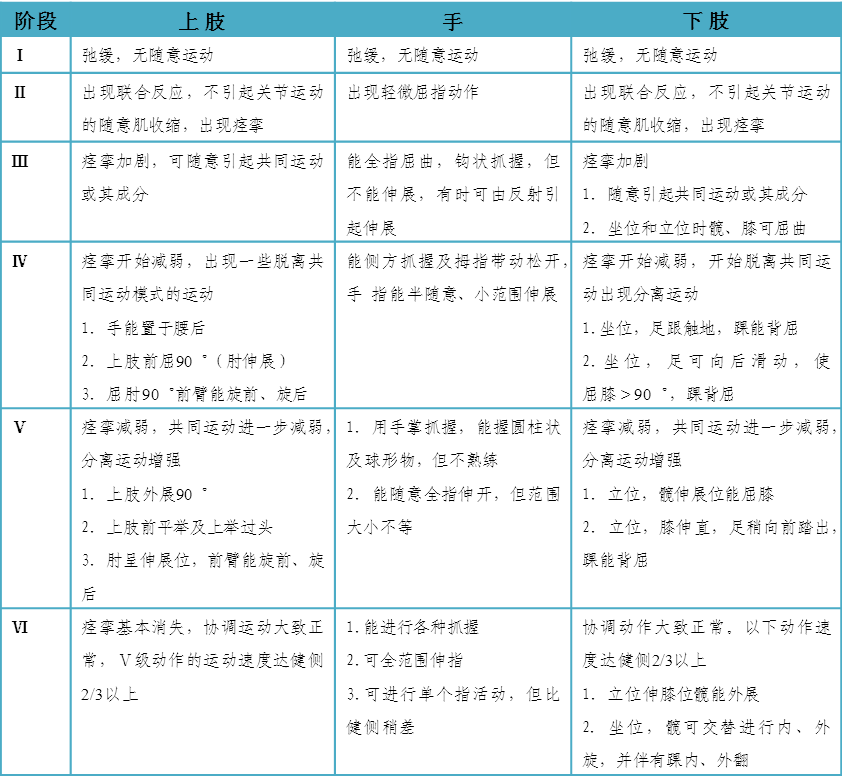

Brunnstrom 偏瘫运动功能恢复六阶段

中枢神经系统损伤后,脊髓、脑干等低级中枢失去了高级中枢的调控作用,使得其支配的原始反射又重新并且以夸张的形式表现出来,Brunnstrom主张利用这些原始的反射活动来促进肢体的运动及调整肌张力。

1.同侧伸屈反射 是同侧肢体的单侧性反应,例如:刺激上肢近端伸肌能引起同侧下肢伸肌收缩,刺激上肢近端屈肌可以引起同侧下肢屈曲的倾向。

2.交叉伸屈反射 当一侧肢体伸肌受刺激时,会产生该肢体伸肌和对侧肢体伸肌同时收缩的反应;当刺激屈肌会引起同侧和对侧肢体的屈肌收缩反应。

3.屈曲回缩反射 为远端屈肌的协同收缩,表现为刺激伸趾肌可以引起伸趾肌、踝背伸肌、屈膝肌,以及髋的屈肌、外展肌和外旋肌出现协同收缩以逃避刺激。

4.紧张性颈反射(tonic neck reflex,TNR) 当颈部的肌肉和关节受到牵拉时,会引起四肢肌张力的变化。牵拉刺激位于枕骨、寰椎、枢椎之间关节周围韧带的下方的感觉末梢,神经冲动沿感觉纤维经第1、2、3颈髓后根进入中枢神经系统,止于上2个颈节和延髓下部网状结构内的中枢。最后,通过神经元增加刺激肌肉肌梭的兴奋而引起反射活动。

5.紧张性迷路反射 又称前庭反射,是由于头部在空间位置的变化所引起。表现为仰卧位时伸肌张力高,四肢容易伸展,俯卧位时屈肌张力高,四肢容易屈曲。

6.紧张性腰反射 随着骨盆的变化、躯干位置的改变引起肌张力的变化。躯干的旋转、侧屈、前屈、后伸对四肢肌肉的紧张性有相应的影响。

7.阳性支撑反射 阳性支持反射是足趾的末端及其内侧趾、小趾的皮肤等部位受到刺激时引起骨间肌伸张,刺激本体感受器,导致下肢伸肌张力增高。偏瘫患者出现阳性支撑反射时,表现为患肢髋、膝关节过伸展,踝关节跖屈内翻,影响支撑相的足跟着地,难以完成重心转移动作。

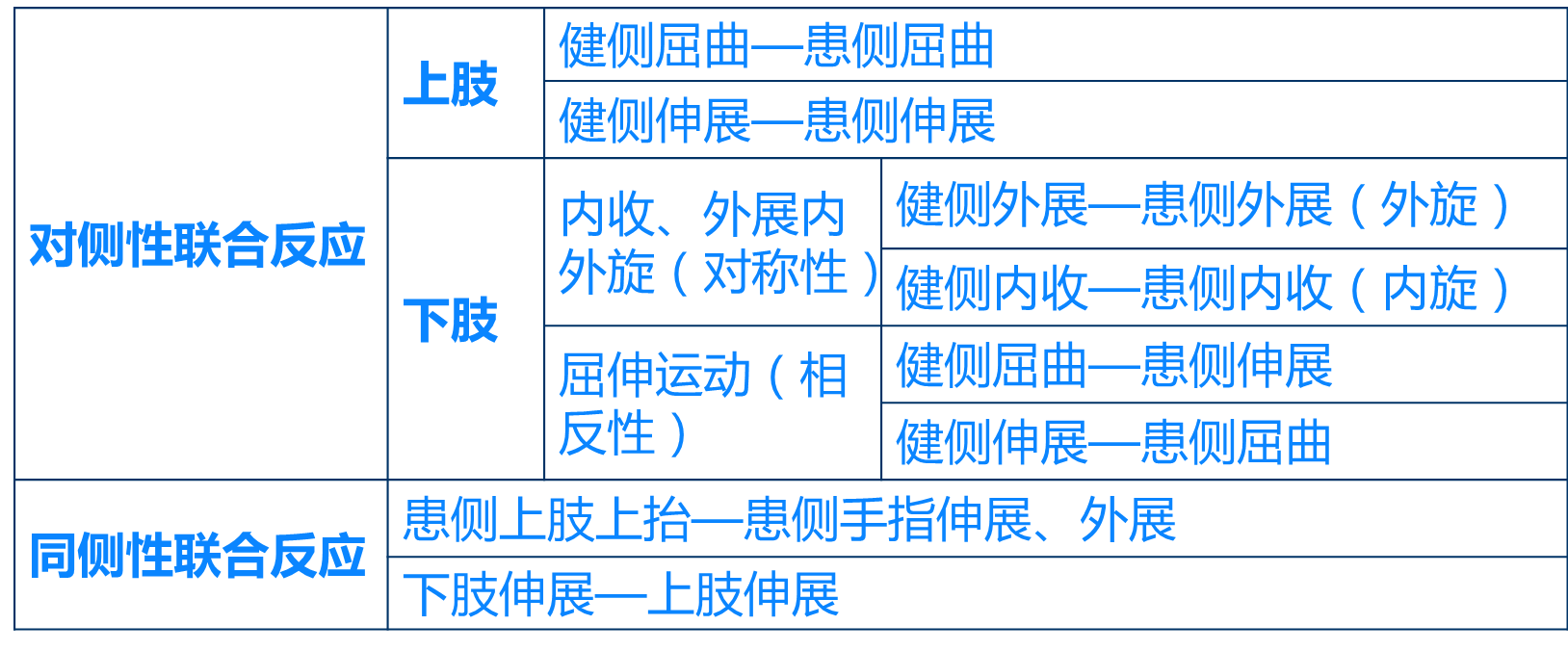

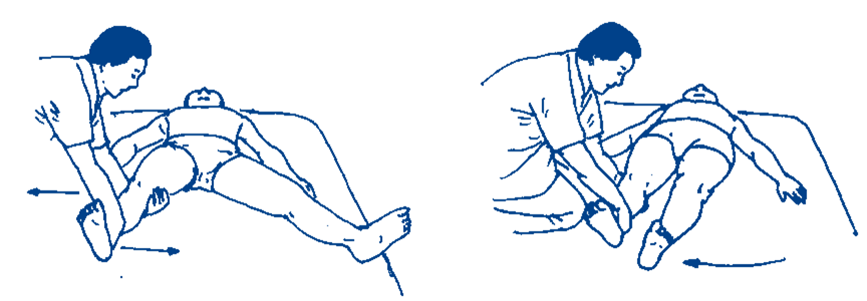

联合反应(associatedreaction)是指当身体某一部位进行抗阻力运动或主动用力时,诱发患侧相关肌群不自主的肌张力增高或出现运动反应。联合反应是随着患侧肌群肌张力的出现而出现的。且痉挛的程度越高,联合反应就越强,越持久,在恢复的中后期,随着痉挛的减弱,联合反应逐渐减弱,但往往维持相当长的时间而不会完全消失。

联合反应的出现与健侧运动强度有关,随着健侧运动强度的不同,患肢可出现部分或全部联合反应,关节可动域的变化可以是部分或全部的,所形成的肌张力增高可持续到刺激的解除,在这期间患肢保持在一定位置,刺激解除后肢体肌张力逐渐降低。

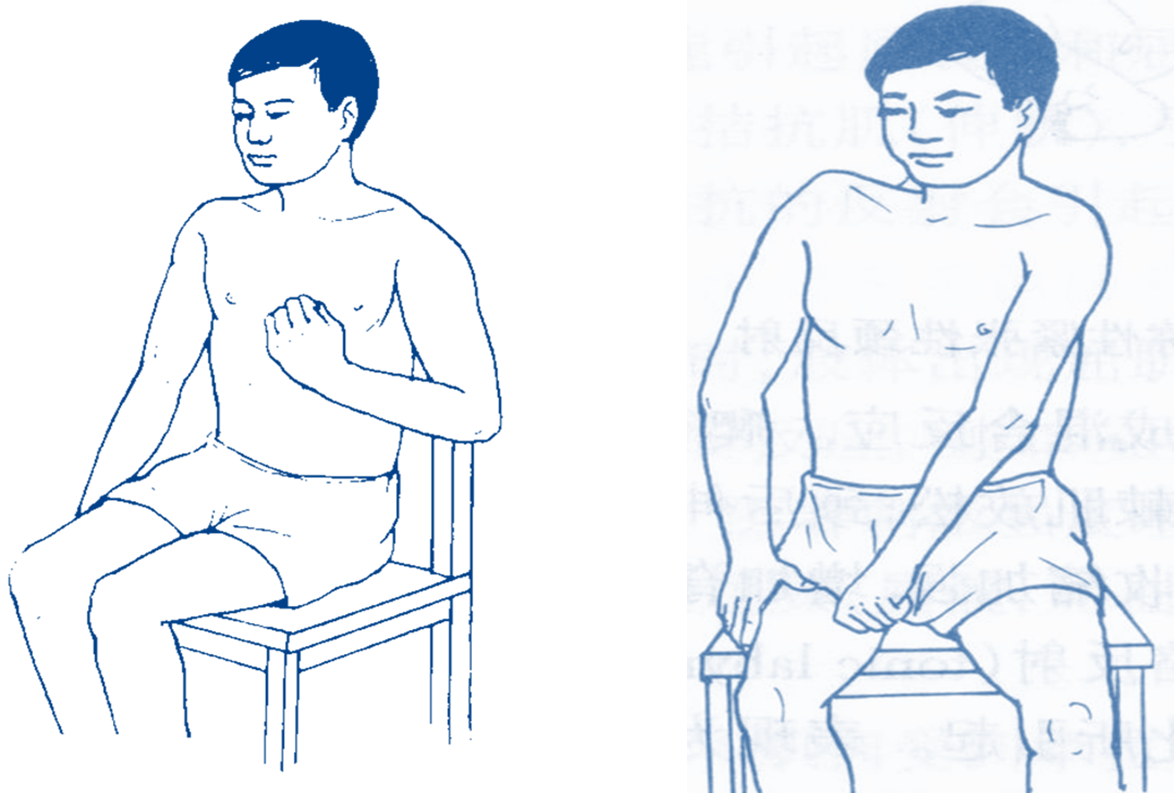

患者活动患侧上肢或下肢的某一个关节时,不能做单关节运动,临近的关节甚至整个肢体都可以出现一种不可控制的共同活动,并形成特有的活动模式,这种模式称为共同运动。共同运动是脑损伤常见的一种肢体异常活动表现。

共同运动可由意志诱发,是偏瘫患者期望完成某项患肢活动时引发的一种随意运动,但其运动模式是定型的,在同一时间点,以同样的努力试图进行某项活动时,参与活动的肌肉及肌肉反应的强度都是相同的,不能选择的。

一般来说,共同运动伴有肌张力异常,临床多表现为肌张力增高甚至痉挛,而且以一种固定的运动模式进行。脑卒中偏瘫患者常见的共同运动模式有屈肌共同运动模式和伸肌共同运动模式,这两种模式在上下肢均可发生,且在上肢以屈肌共同运动模式为主,下肢以伸肌共同运动模式为主。

上肢屈肌协同运动:肘屈曲最为常见,屈肌协同运动是最强的要素,在病后最先出现。肘关节成屈曲伴肩关节外展,如同手抓同侧腋窝的动作。

上肢伸肌协同运动:胸大肌是上肢伸肌协同运动最强的要素。进入痉挛期后胸大肌的紧张性增强,成为伸肌协同运动的最初要素,是随意运动的基础。肘关节伸展伴有肩关节内收,如同坐位时手伸向对侧膝的动作。

下肢屈肌协同运动:髋关节屈曲是下肢屈肌协同运动的最强要素。对患者来讲仰卧屈髋非常困难。屈曲髋关节时伴有膝关节屈曲和踝关节背屈,如同脚掌受到伤害性刺激时的动作。

下肢伸肌协同运动:膝关节显示较强的伸肌协同运动,常伴有踝关节跖屈、内翻。膝关节伸展时伴有踝关节跖屈及髋关节内收内旋。