运动再学习技术概述

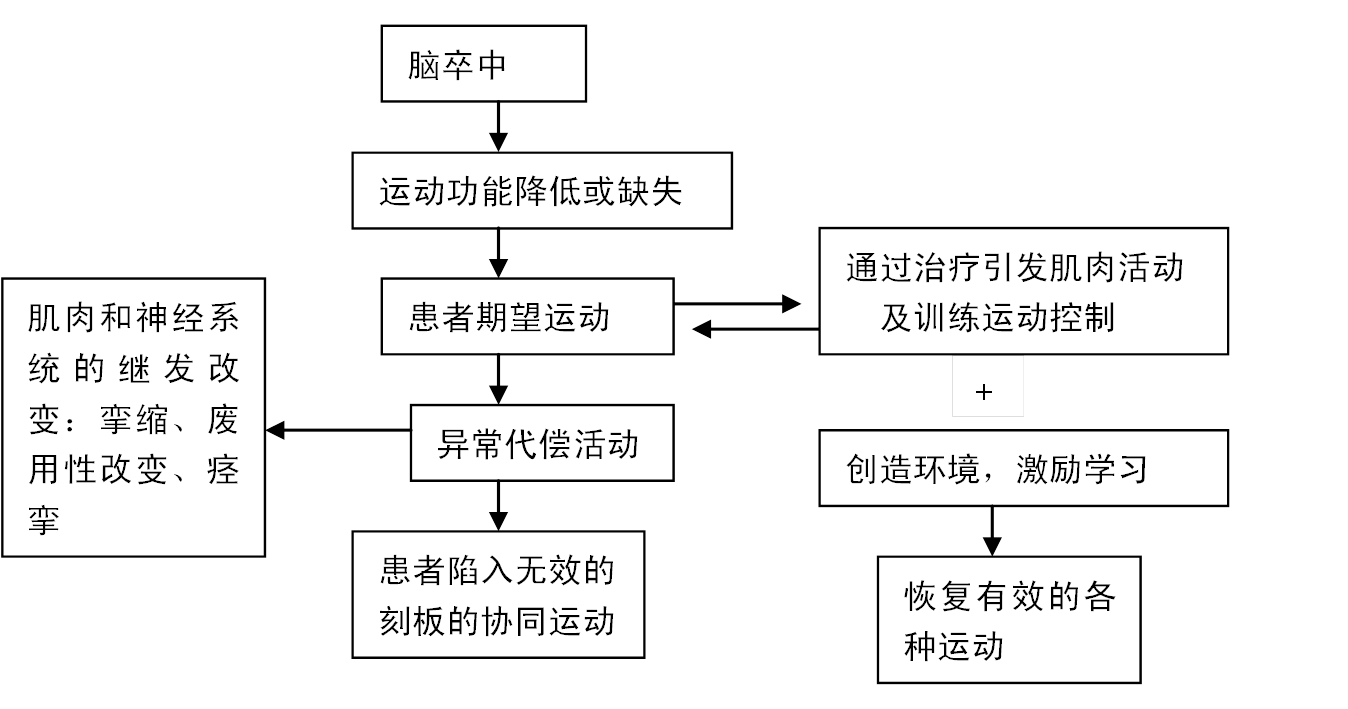

运动再学习(motor relearning programme,MRP)是Carr等提出的一种运动疗法,它把中枢神经系统损伤后运动功能的恢复训练视为一种再学习或再训练的过程。中枢神经系统损伤后,患者丧失了在病前已掌握并能训练运动的日常生活动作的能力,如起坐、行走、进餐等。运动再学习技术主要以生物力学、运动科学、神经科学、行为科学等为理论基础,以作业或功能为导向,在强调患者主动参与和认知重要性的前提下,按照科学运动学习方法对患者进行教育以恢复其运动功能的一套完整的方法。此法主要用于脑卒中患者,也可用于其他运动障碍的患者。其重点是特殊运动作业训练、可控制的肌肉活动练习和控制作业中的各个运动成分。

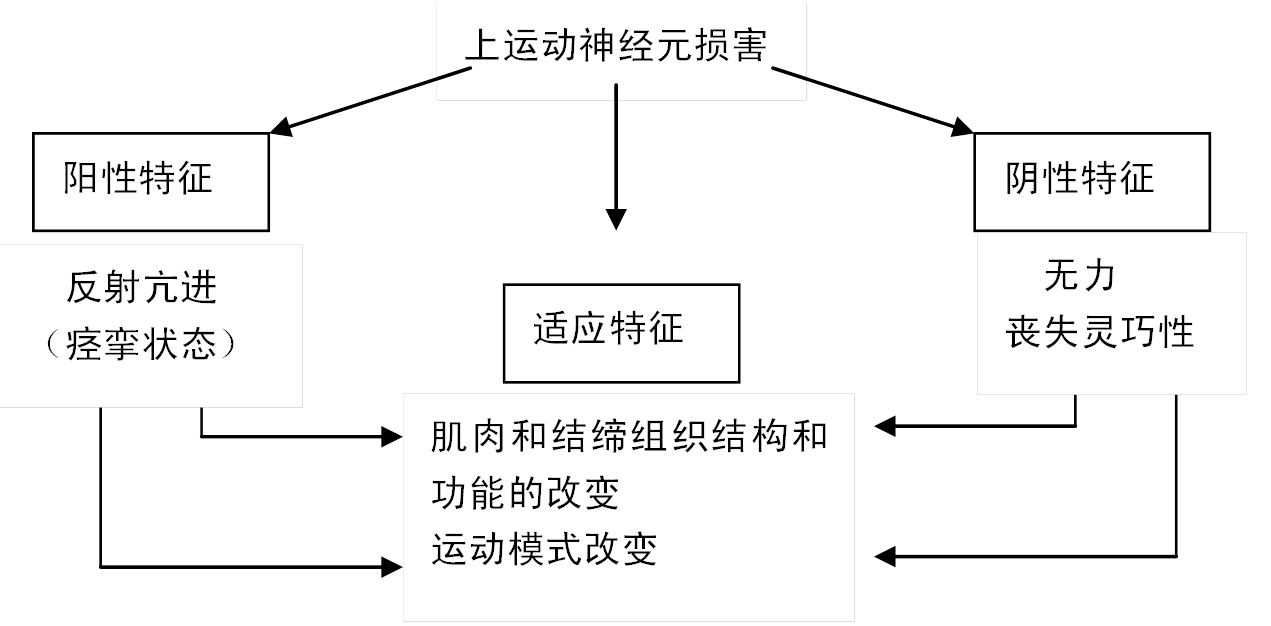

主要是指急性期的“休克”,肌肉无力、缺乏运动控制、肌肉激活缓慢、丧失灵巧性等。主要是由于对脊髓运动神经元的下行输入减少和运动单位募集数量减少、激活速度减慢及同步性减弱,加上失神经支配,制动和废用造成的软组织的适应性改变,导致肌肉对运动的控制不能,这是上运动神经元的主要的基本的缺损,是功能残疾的主要原因,是重获有效功能的主要障碍。肌肉无力多发生在肢体,近端躯干肌肉受累较轻,而且不同肌群的力量减弱的程度不同,如手指的伸展比手腕的伸展力弱,而两者的伸展又比屈曲弱。灵巧性(dexterity)是指合理地、精确地、敏捷地和熟练地解决任何运动作业的能力,特别是精细操作的能力。

指中枢神经系统损伤后所有夸大的正常现象或释放现象及增强的本体感觉和皮肤的反射(痉挛状态)。痉挛状态(Spasiticity)在临床上常常指肌张力过高(对被动运动有阻力)、异常或“痉挛性”运动模式、反射兴奋性过高(反射亢进)等。痉挛状态和张力过高不只是由于神经机制的原因,也与肌肉和肌腱的物理特性改变有关,即可由非中枢神经系统的因素如制动和废用引起。制动可引起肌肉、肌腱和结缔组织的物理特性的改变,包括肌小节的丧失、肌肉横桥(交叉桥,crossbridge)连接的改变、水分丧失、胶原沉积和粘滞性改变等等。因而造成肌肉挛缩、僵硬和张力过高。

主要指上运动神经元损伤后,身体在解剖学、力学和功能等方面的改变及适应性的运动行为。急性脑损伤后,肌肉和其他软组织的适应是指直接由于脑损伤造成的肌肉无力及随后继发的废用。适应发生的相当快,如股四头肌的萎缩在制动仅3天便可发生。制动可引起肌肉、肌腱、结缔组织的特性的改变,从而造成肌肉萎缩、僵硬、张力过高。废用通常对高度活跃的抗重力肌肉(如双下肢和足底的肌肉),在双下肢缺乏负重的情况下影响较大。适应性行为是病损后患者根据神经系统的状态来做出反应,它尝试用不同于正常的运动模式或方法来达到目的。病损后运动模式是由以下因素形成的:①病损的作用:由于肌肉无力,患者在努力完成动作时便由较强壮的肌肉产生过度的力量;在上肢,特别是那些双侧神经支配的肌肉,如肩带升肌。②肌肉骨骼系统的状态:制动会导致肌肉和其他软组织相应长度的改变。肌肉可延展性的丧失,不只影响肌肉通过的关节,而且影响有关的身体节段,如足底肌肉挛缩不仅阻碍踝背屈,而且妨碍髋关节的伸展。③作业和完成动作的环境:如患者大部分时间消磨在轮椅上,由于下肢处在屈曲位,会引起腿部相应长度的改变,如髋和膝屈肌缩短及跖屈肌缩短;又如患者只用健手而不用患手推动轮椅,那么患者会完全丧失患肢的能力,而产生“习惯性弃用”。

1.脑损伤后脑的适应和脑的功能重组

脑组织损伤后除了病灶周围水肿消退、血肿吸收、侧支循环建立、血管再通等自然恢复过程外,功能的恢复主要依赖脑的可塑性(plasticity),即通过残留部分的功能重组(functionalreorganization)和非损伤组织的再生,以新的方式完成已丧失的功能。

2.促进功能重组的因素

(1)训练项目或目标要具体:如伸手抓取物品,是一项具体的任务,操作时涉及视觉和触觉的输入,大脑对信息的判断和整合,神经对运动的有效支配等。在抓取物品过程中失败和成功的反馈,促使运动模式不断调整,形成优化的神经网络和运动程序,支配相关肌群以特定的顺序、速度和力量等力学特点配合完成这项具体任务。但如果上肢只做屈伸或单纯前伸而无具体运动时,就会失去上述综合信息的输入和整合,运动的力学特点也完全不同,变成一项空泛的关节活动。

(2)反复强化:中枢神经系统的功能重组需要功能性活动的反复强化,因为:①为提高过去相对无效的或新形成的通路或突触的效率,重复的训练是必不可少的,使用越多,突触效率越高;②要求原先不承担某种功能的结构去承担新的、不熟悉的任务,没有反复多次的训练是不可能的;③外周的刺激和感觉反馈在促进功能恢复及帮助个体适应环境和生存中有重要的意义,机体必须通过反复学习和训练,学会善于接受和自用各种感觉反馈。

(3)兴趣性:兴趣是一种强大的内在驱动力,而内在驱动力是促进功能重组的重要因素,它可能促进神经网络的形成与优化。有研究表明,意向性训练(如让患者想象着试图做某项活动)可以兴奋相关的中枢支配区域,躯体训练和意向性训练的结合比单纯的躯体训练更能促进技能的掌握。

(4)难度适中:当技能的难度处于患者能力边缘时,才会有失败和成功的体验,神经网络和运动程序才能不断优化,进步的速度才能提高,过易则患者可轻易完成而失去兴趣,而过难则患者经多次尝试失败而失去信心。

(5)融入社会:社会环境隔离、社交支持缺乏会减弱患者的内在动力,降低康复效果,只有从丰富的实际交流环境中患者才有学习和优化各种技能的机会,包括运动、认知、语言、行为、情感体验和控制等。

(6)醒觉程度:中枢神经系统的醒觉程度是学习技能的基础和前提,当出现意识障碍时,应早期利用丰富的感觉输入和促醒技术,来提高患者的觉醒水平。

(7)预防或减少损伤后的适应改改变:中枢神经系统损伤后,机体很快会在功能方面或结构方面出现继发性或适应性改变,避免或减少适应性改变是功能重组的保障。

1.限制不必要的肌肉过强收缩

脑卒中后肌肉活动恢复时,可出现几种异常的代偿模式,并通过用力而加重:即可能活动了不应活动的肌肉,使肌肉收缩过强以代偿控制不良;也可能活动健侧而非患侧,虽活动了应活动的肌肉,但肌肉间的动力学关系紊乱。因此,运动学习包括激活较多的运动单位和限制不必要的肌肉活动两方面,且按运动发生的先后顺序对完成动作的肌肉进行训练。

2.强调反馈对运动控制的重要性

反馈包括眼、耳、皮肤等的外部反馈和本体感受器、迷路等的内部反馈,还包括脑本身信息的发生。反馈对神经网络的运动控制程序的形成的优化非常重要,中枢神经系统在运动技能的获得与维持中有相当大的自主性与独立性,许多运动程序是遗传赋予的。

3.调整重心和环境控制

人体由形态不同的各部分组成,准备运动和运动时人体姿势不断变化,其重心也不断改变,需要体位调整才能维持身体各部分的正确对线关系。此时肌肉以最低的能量消耗产生最有效的运动控制。因此患者需要学习体位调整才能维持身体的平衡。

4.训练要点

(1)目标明确:任务的设计要与实际功能密切相关,要练习与日常生活功能相联系的特殊作业,要模仿真正的生活条件,练习要有正确的顺序,难度合理,要及时调整难易度,逐步增加复杂性。

(2)闭合性和开放性训练环境相结合:前者指训练在一种固定不变的情况下完成,有助于早期患者对动作要领的掌握;后者指训练在不断变化的环境条件下进行,这种变化以患者的能力为依据,引导患者提高灵活性,逐渐贴近实际生活环境。

(3)整体训练和分解训练相结合:分解训练即对运动丧失成分进行强化训练,有助于患者对动作要领的掌握,整体训练有利于将动作应用到日常生活中去。

(4)指令要明确简练:学习技巧分认知期、联系期和自发期三个阶段:①认知期:此阶段需要注意力高度集中,充分理解或在引导下练习所学项目的要点,经过不断尝试,逐渐选择有效、舍弃无效的方法;②联系期:进一步发展运动技能也是优化运动程序的过程;③自发期:此时注意力已人动作本身转移到了对周围环境的关注上,而动作变成了自发性的反应,任何一项运动技能只有达到了第三阶段才算真正学会并形成了持久的记忆。

(5)患者积极参与:鼓励患者采取积极态度,使其了解自己的主要问题以及解决问题的对策,训练时精力要集中。在患者重获肌肉收缩能力之前可进行精神练习或复述作业。患者出现疲劳时,要考虑可能的病因,如服用过量镇静剂或肺活量降低;训练后正常程度的疲劳,可通过适当休息或让其从事另一种动作训练来消除。

(6)训练安排有计划性和持续性:训练过程中,制定一个训练计划表,患者可自我检测执行情况。

5.创造恢复和学习的环境