平衡功能训练

1.概念 平衡(balanceequilibrium)是指物体所受到来自各个方向的作用力与反作用力大小相等,使物体处于一种稳定的状态。人体平衡是指身体所处的一种稳定的姿势状态,在运动或受到外力作用时能够自动调整并维持姿势的一种能力。平衡能力是指当人体的重心偏离稳定的支撑面时,能立即通过主动或反射性的活动使重心垂线返回到稳定的支撑面内的能力。

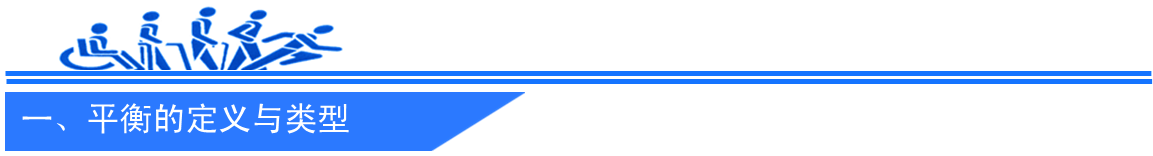

2.分类 人体平衡主要分为以下两大类:

1. 平衡反应:是指当人体的平衡状态发生改变时,机体能够恢复原有平衡或是建立新的平衡的过程。该过程主要包括反应时间和运动时间两个方面:反应时间是指人体从平衡状态的改变到出现可见运动的时间;运动时间是指机体出现可见运动到动作完成、建立新的平衡的时间。平衡反应使人体无论在何种体位均能保持稳定的状态或姿势,是一种自主反应,受大脑皮层控制,属于高级水平的发育性反应。

2. 平衡反应的特点:维持正常平衡能力的生理基础是身体的平衡反应,主要包括身体仰卧位和俯卧位时的倾斜反应、坐位时颈上肢的保护性伸展反应和立位时下肢及髋部跳跃反应。当人体突然受到外界刺激引起重心变化时,四肢和躯干会出现一种自主运动,此时会不自主地伸出上肢或移动下肢以恢复原来的平衡状态。

按患者的体位可以分为肘膝跪位平衡训练、手膝跪位平衡训练、双膝跪位平衡训练、半跪位平衡训练、坐位平衡训练、站立位平衡训练;按是否借助器械如平衡板、训练球或平衡仪等可以分为徒手平衡训练和借助器械平衡训练;按患者保持平衡的能力可分为静态平衡训练、自动态平衡训练和他动态平衡训练等。

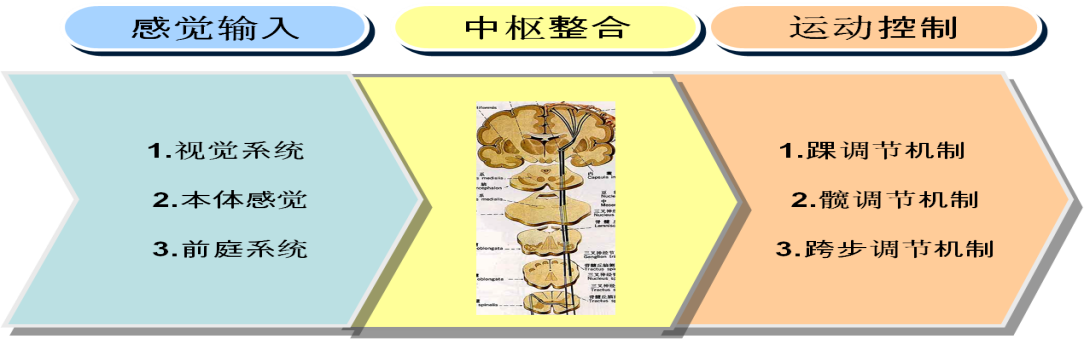

平衡的正常维持需要多种条件,其中视觉、前庭功能、本体感受效率、触觉的输入和敏感度、中枢神经系统的功能、视觉及空间感知能力、主动肌与拮抗肌的协调动作、肌力和耐力、关节的灵活度和软组织的柔韧度等,都是维持平衡的重要条件,当其中任何一种功能异常时都会导致人体平衡失调。在运动疗法工作范畴内,以下几项损伤将严重影响患者的平衡能力:

(一)中枢神经功能损伤

对于脑卒中患者保持姿势、调整姿势及维持动态稳定的功能均下降。正常情况下,当人体失去平衡时,身体会自然产生平衡反应,例如,身体往相反方向倾倒时,上肢将伸展或下肢踏步,以保持身体平衡防止跌倒,这些复杂的反应是由中枢神经和肌肉及骨骼系统控制的。而脑卒中患者因中枢神经系统损伤,则会出现明显的平衡功能障碍。

(二)肌力和耐力低下

平衡的维持需要一定的躯干、双侧上肢及下肢的肌力来调整姿势。因此当躯干及下肢的肌力低下时,患者的平衡能力就会下降。当人的平衡被破坏时,只有全身能做出及时的、相应的保护性反应,才能维持身体的平衡,不致跌倒而导致损伤。如患者的上肢肌力低下,不能及时调整身体的反应能力,不能做出相应的保护性反应,患者的坐位平衡将受到破坏;当患者的下肢肌力下降时,立位平衡不能维持,不能出现跨步及跳跃反应等保护性反应,患者就很容易摔倒并受伤。

(三)关节的灵活度和软组织的柔韧性下降

正常的立位平衡需要下肢各关节的灵活度及软组织的柔韧性的正常,当关节的灵活度及软组织的柔韧性下降时,会导致人体的平衡功能失调,出现平衡障碍。如脊髓损伤患者,长坐位时的双侧髋关节屈曲范围是否能维持正常,端坐位时的髋膝踝关节的屈曲范围是否能维持正常,对于保持平衡都是非常重要的。同样,对于脑卒中患者,由于踝关节周围肌肉的挛缩,尤其是背伸肌群的挛缩等原因将造成踝关节的背屈受限,甚至形成跖屈、内翻畸形等,这将大大影响患者日后行走及身体平衡功能。另外,对于患者来说,仅有良好的关节活动范围是不够的,还要有肌肉的柔韧性以及伸展度,特别是跨两个关节的长肌肉,如股二头肌的短缩,将大大影响患者的长坐位保持与稳定性。对于脊髓损伤患者,长坐位下进行日常生活活动,如穿脱袜子、鞋、支具等是非常重要的。因此,维持腘绳肌的柔韧性及过度的伸展性,使患者能保持长坐位的稳定性是非常重要的。

影响平衡训练的因素主要有以下几个方面:

1.平衡的条件。

2.支撑面积。

3.稳定极限。

4.与平衡有关的感觉的作用。

5.与平衡有关的运动控制系统。

6.机体应付姿势变化的对策。

(一)安全性原则

(二)循序渐进的原则

1.从静态平衡到动态平衡。

2.支撑面积由大到小。

3.身体重心逐步由低到高。

4.在注意下保持平衡和在不注意下保持平衡的训练。

5.训练时从睁眼到闭眼。

(三)平衡训练的顺序

1.系统地有顺序的进行 坐位平衡→爬行位平衡→双膝跪位→立位平衡。

2.从容易做的动作开始 最稳定体位→最不稳定体位;人体支撑面积由大→小;身体重心由低→高;静态平衡训练→动态平衡训练;睁眼下训练→闭眼下训练;无头颈参与活动→有头颈参与活动。