站立与步行训练

站立是指双脚着地把身子直立抬起来,既需要人体躯干及下肢充足的肌力,又需要人体维持平衡协调的能力。步行是指通过双脚的交互移动来安全、有效的转移人体的一种活动,是躯干、骨盆、下肢各关节及肌群的一种规律、协调的周期性运动。人在正常自然的条件下移动身体,交替迈出脚步的定型的姿态称为自然步态。

正常人步行的控制机制是十分复杂的,需要中枢命令、身体平衡和协调控制,并涉及下肢各关节和肌肉的协同运动,且与上肢和躯干的姿态有关,任何环节的失调都可能影响步态。临床步态分析是研究步行规律的检查方法,包括临床分析、运动学分析、仪器分析,可以帮助我们用来揭示步态异常的关键环节和影响因素。

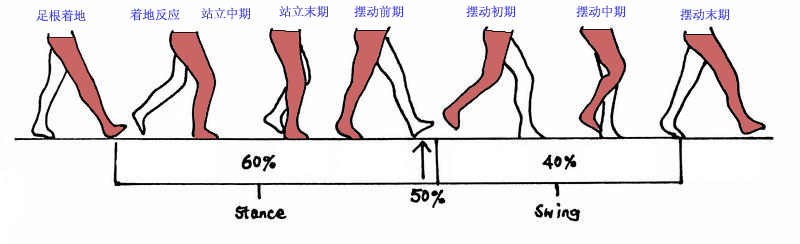

步行周期是指人体在正常行走时一腿向前迈步,自该足跟着地时起,至该足跟再次着地时止所用的时间,为一个步行周期。在每个步行周期中,双下肢都要经历一个与地面由接触到负重,再离地腾空向前挪动的过程;因此,根据下肢在步行时的位置,步行周期分为支撑相(占整个步行周期的60%)和摆动相(占整个步行周期的40%)。

步行需要在全身肌肉、骨骼和关节的共同作用,并在神经系统的支配、调节和精确控制下进行,因此要保证正常步态,需要满足以下几个方面:

1.肌力充足是步行的基础。

2.平衡及协调能力是步行基本保证。

3.感觉功能及空间认知功能影响步行完成的质量。

4.中枢控制正常保证正常步态。

由于患者卧床时间较长,缺少站立位的感觉,步行训练前,应在平行杠内进行双腿负重训练。在平行杠的另一端放置姿势矫正镜,患者在治疗师的保护下,站在平行杠内,利用矫正镜,矫正站立姿势。治疗师帮助指导患者,使患者调整站立姿势,让患者体会站立的感觉及记忆控制正常姿势。

(一)训练要求

1.要求患者双足全足掌着地。

2.要保持正确的头、颈、躯干及骨盆的对线关系。

3.保持髋关节伸展位。

4.保持膝关节屈曲8°~15°。

5.要求患者双足并拢,身体重心保持在中线位置。

(二)注意事项

1.在训练过程中,注意不要出现脊柱侧弯等代偿性动作。

2.注意提醒患者保持髋关节伸展位。

3.在训练过程中,注意提醒患者不要出现膝关节过度伸展(膝反张),或过度屈曲。

4.保持重心中线位置,能够完成双足并拢站立训练后,可让患者双足分开站立。

5.注意患者疲劳,可在患者后面放置椅子,经常重复进行坐位到站立位的体位变化,达到熟练掌握站立姿势的正确控制,减少能量消耗。

1.身体重心左右转移训练

(1)在训练过程中,可以让患者骨盆稍微向将要成为支撑侧的方向移动(设为右侧),左侧下肢仍维持负荷状态。练习右侧躯干伸张,左侧缩短,左侧下肢的负荷随着骨盆的牵拉逐渐减少。

(2)患者骨盆的被支撑侧(右侧)髋关节外展肌群和另一侧躯干的侧屈肌群牵拉,将骨盆固定,放置出现向下方的倾斜与旋转。

(3)患者的非支撑(左侧)下肢抬起,可以在空间自由活动,即将抬起的下肢维持在随意运动的状态下。

(4)在训练过程中,治疗师要选择适当的移动训练量,使具有不同控制能力的患者,通过适应骨盆移动训练量的变化,而达到提高控制能力的效果。

(5)要求患者在头和躯干维持现有姿势不动的情况下,慢慢将左腿抬起来判断支撑腿(右侧)能否充分支撑体重。

2. 身体重心的前后转移训练

(1)患者自动进行或是在治疗时的帮助下进行体重向外前方、外后方交替移动,一侧下肢支撑全身体重。

(2)当患者的身体前后移动时,以骨盆作为开始运动的部位,骨性标志点为大转子。

(3)前方下肢的大转子在体重向前移动时,向前、外侧方向呈直线移动。体重向后移动时,向内后方向呈直线移动到开始的位置。

(4)在训练过程中确保髋、膝、踝关节的正常活动范围是非常重要的。