肌力训练技术

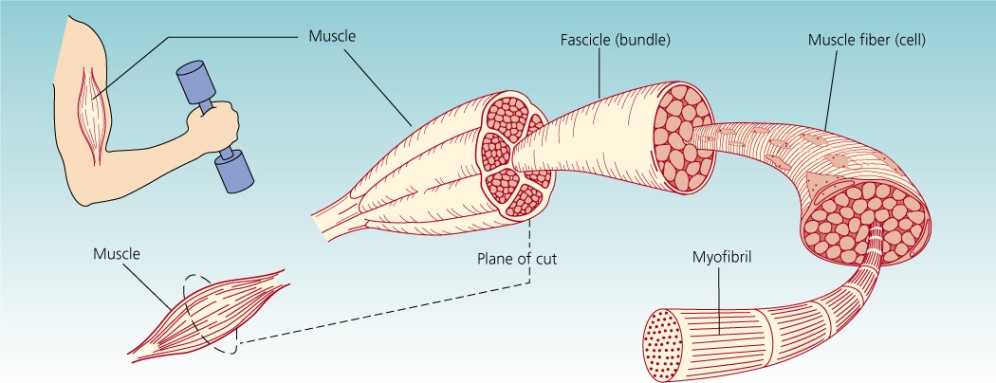

1.肌肉的横截面积 肌肉的力量是全体肌纤维收缩力量的总和,肌力大小与肌肉的生理横截面积成正比,肌肉的生理横截面越大,其产生的肌力越大。生理横截面积的大小,反应了该肌肉肌纤维的数量和粗细。肌纤维在不同类型的肌肉中排列方向不同,所以相同体积的扇形肌、梭形肌、半羽状肌和羽状肌,其生理横截面积也不相同,羽状肌的生理横截面积大于扇形肌,而扇形肌大于梭形肌。

2.肌肉的初长度 即肌肉收缩前的长度。当肌肉在收缩前被牵拉至适宜的长度时,收缩时肌力较大;一般认为当肌肉被牵拉至其静息长度的1.2陪时,产生的肌力最大。这是因为被牵拉肌肉内的感受器受到刺激,反射性地增加了肌肉的收缩力。关节在不同的角度时,肌肉的初长度不同,故肌肉所产生的肌力也不同。

3.肌纤维的类型 肌肉力量的大小取决于不同类型的肌纤维在肌肉中所占的比例。按形态和功能分,骨骼肌纤维可分为白肌纤维(快肌纤维)、红肌纤维(慢肌纤维)和中间肌纤维。人体骨骼肌中均含有白肌纤维和红肌纤维,只是两者比例不同而已。肌力的大小主要由肌肉中白肌纤维的数量决定,白肌纤维所占比例越高,肌肉收缩力越大。

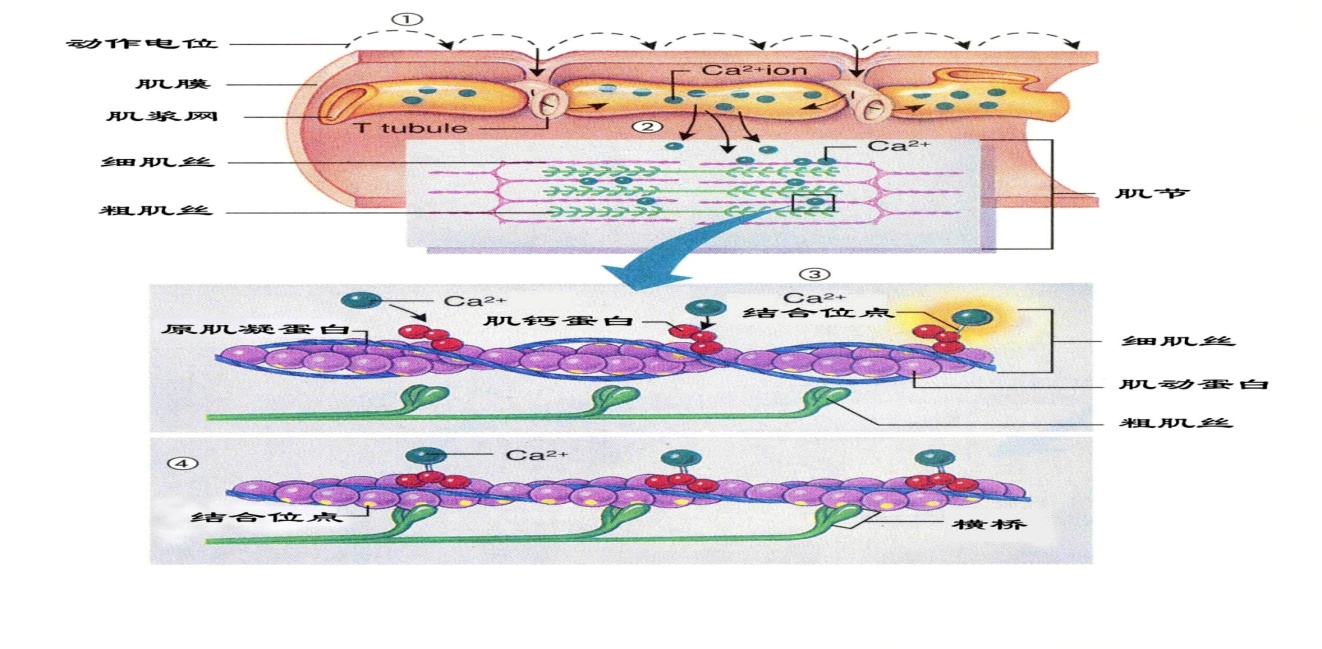

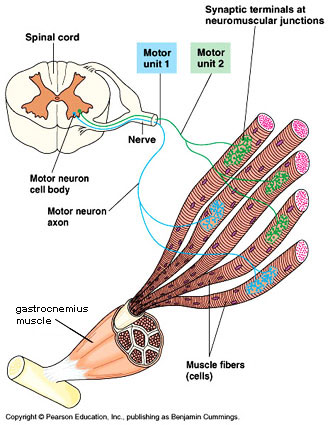

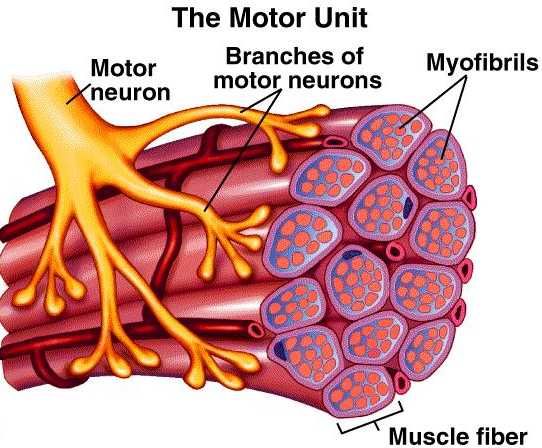

4.肌肉的募集 肌肉收缩时同时投入收缩的运动单位数量越大,肌力越大,称为肌肉的募集(recruit)。肌肉募集受中枢神经系统功能的影响,运动神经发出的冲动强度愈大,动员的运动单位就愈多;运动神经冲动的频率愈高,激活的运动单位亦愈多。

5.肌肉收缩形式 不同的肌肉收缩形式产生的力量不同,离心性收缩过程中产生的肌力最大,其次为等长收缩,最小的为向心性收缩。

6.年龄和性别 肌力约在20岁时达到峰值,之后随着年龄的增长而逐渐衰退,肌容积、肌肉的横截面积因肌纤维的变细而减少,55岁后衰退速度加快。就性别而言,男性肌力比女性大,女性肌力一般为男性的2/3,尤其以握力和垂直跳的力量最为明显,女性的握力为男性的60%,垂直跳的肌爆发力约为男性的65%,男性肌力通常与男性激素有关。

7.心理因素 肌力易受到心理的影响。在暗示、大声命令及有积极的训练目的时,训练者所发挥的肌力比自主最大收缩力大20%~30%。

1.年龄增加 肌肉力量在20岁之前随着年龄的增长而增强,20岁之后随年龄的增大肌力将逐渐下降,下肢较上肢下降更快。

2.神经系统疾病 中枢神经系统和周围神经系统的损伤,都会影响到受损神经所支配肌肉的募集。如脑血管疾病、脑瘫、颅脑损伤等中枢神经障碍导致偏侧肢体瘫痪或肌力下降;臂丛神经损伤后上肢肌肉瘫痪或肌力下降。

3.肌肉萎缩 肌肉萎缩是由于肌原纤维的减少而导致的肌纤维萎缩,主要有失用性肌肉萎缩,失神经性肌肉萎缩和缺血性肌肉萎缩等。失用性肌肉萎缩是指肢体长期制动及无功能状态,使肌原纤维减少,而导致肌纤维萎缩和肌肉力量的减退,常见于长期卧床的心脑血管疾病、骨关节疾病及骨关节损伤术后患者。在完全卧床休息的情况下,肌力每周减少10%~15%,每天约减少1%~3%;如卧床休息3~5周,肌力可减少50%,同时肌肉出现失用性萎缩,在股四头肌、踝背伸肌处尤为明显。肌肉耐力亦逐渐减退,肌肉容积缩小,肌肉松弛,肌力和肌肉耐力下降。通过适当的运动训练,肌肉容积可复原,肌力和肌肉耐力可逐渐恢复。

4.肌原性疾病 肌原性肌力下降主要是因肌营养不良、多发性肌炎等疾病所致。进行性肌营养不良主要表现为四肢近端及躯干的肌力下降与肌肉萎缩;多发性肌炎出现肌力下降的主要部位为四肢近端肌群、颈屈曲肌群、咽喉肌群等。

1.使肌力减低的肌肉通过肌力训练,增强肌力。

2.增强肌肉的耐力,延长肌肉持续收缩的时间。

3.通过训练增加肌肉力量,为以后的平衡、协调、步行、转移等功能训练做准备。

(一)阻力原则

阻力的施加是增强肌力的主要原则。这种阻力可来自肌肉本身的重量、肌肉移动过程中遇到的障碍或为纯粹外加的阻力,若在无阻力状态中进行训练,则不能达到增强肌力的目的。因此,当肌力在3级以上时,应考虑采用抗阻训练的方法。

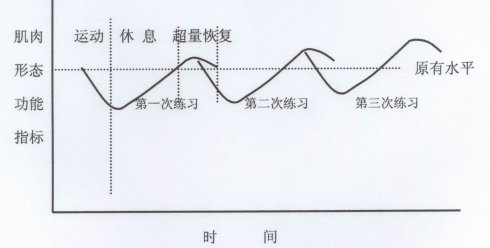

(二)超常负荷原则

训练时运动必须超过一定的负荷量和保证超过一定的时间,也称超负荷原理。在训练中,除非使肌肉的负荷超过日常的活动,否则就不能改善肌力,也即超负荷可能引发超量恢复机制。超量恢复是指肌肉或肌群经过适当的训练后,产生适度的疲劳,肌肉先经过疲劳恢复阶段,再达到超量恢复阶段。在疲劳恢复阶段,训练中消耗的能源物质、收缩蛋白、酶蛋白恢复到运动前水平;在超量恢复阶段,这些物质继续上升并超过运动前水平,然后又逐渐回到运动前水平。所以,当下一次训练在前一次超量恢复阶段进行,就能以前一次超量恢复阶段的生理生化水平为起点,从而巩固和叠加超量恢复,逐步实现肌肉形态的发展和肌力的增强。

增强肌力训练时所给的负荷应略高于现有的肌力水平或至少相当于使肌肉产生最大强度收缩时所需负荷的60%,并持续训练6周,才能取得较好的效果。训练者要满足一定的运动强度、训练的持续时间、训练频率、训练间期、根据肌肉收缩形式选择相对应的训练方法等5个基本条件,才能达到增强肌力的目的。

(三)肌肉收缩的疲劳度原则

即训练时应使肌肉感到疲劳但不能出现过度疲劳的原则,也是控制超常负荷不至于过度的一个主观限制指标。如果训练时间充足,且出于患者自愿,训练应一直进行到出现疲劳感为止,训练过程中没有休息直接进入疲劳则更为有效。但训练过程中不能出现过度疲劳,过度疲劳造成较弱肌肉的损伤,因此训练中应密切观察。过度疲劳的表现为:运动速度减慢、运动幅度下降、肢体出现明显的不协调动作、或主诉疲乏劳累,一旦出现过度疲劳就应立即停止训练。另外,在肌力增加训练后,反而出现了肌力下降的现象,表明前段的训练强度过大,肌肉出现了过度疲劳,此时应减小运动强度或暂停训练。

根据肌肉现存的肌力水平,分别采用以下几种训练方法:被动运动、传递神经冲动训练、辅助主动运动、主动运动、抗阻主动运动和等长运动。

(一)被动运动

被动运动是指患肢完全不能用力,完全靠外力(治疗师、器械或患者健侧肢体)来进行对肌肉的刺激。可应用推、揉、拿、捏等手法进行传递神经冲动的练习,以延缓肌肉萎缩及引起瘫痪肌肉的主动收缩。适用于肌力为0~1级的患者。

(二)传递神经冲动训练

传递神经冲动训练是治疗师引导患者做主观努力,通过意念的方式,尽力去引发瘫痪肌肉的主观收缩。此时大脑皮质运动区发放的神经冲动,通过脊髓前角细胞向周围传递,从而使瘫痪肌肉逐渐恢复功能。这种主观努力可以活跃神经轴突流,增强神经营养作用,促进神经的再生。适用于肌力为0~1级的患者。

(三)辅助主动运动

辅助主动运动是在外力的辅助下通过患者主动收缩肌肉来完成的运动或动作,助力可有治疗师、器械、引力、水的浮力或患者的健侧肢体提供。适用于肌力为1~2级的患者。此时的肌力较弱尚不能独自主动完成运动,应开始进行助力训练,以逐步增加肌力。在训练时,应随着肌力的恢复不断地改变辅助的方法和辅助量。常用的方法有以下几种:

1.徒手辅助主动运动。

2.悬吊辅助主动运动。

3.滑面上辅助主动运动。

4.滑车重锤的主动运动。

5.浮力辅助主动运动。

(四)主动运动

主动运动是在不借助外力,也无外部阻力的情况下,全部由患者主动用力完成的运动。训练时应取正确的体位和姿势,将肢体置于抗重力位,防止代偿运动。适用于肌力达3级以上的患者。根据患者的实际情况,调整训练的速度、次数、间歇。

(五)抗阻主动运动

抗阻主动运动是在运动训练时需克服外加的阻力(徒手施加、滑车、重锤、弹簧、重物、摩擦力、流体阻力等)进行的主动运动。适用于肌力已达到4级或5级,能克服重力和外来阻力完成关节活动范围的患者。

抗阻运动训练根据肌肉收缩类型可分为等长抗阻训练、等张抗阻训练和等速抗阻训练。

1.等长抗阻训练。

2.等张抗阻训练。

3.等速抗阻训练。

1.失用性肌肉萎缩 由于制动、运动减少或其他原因引起的肌肉失用性改变,导致肌肉功能障碍。

2.肌原性肌肉萎缩 肌肉病变引起的肌肉萎缩。

3.神经源性肌肉萎缩 由中枢或周围神经损伤后引起所支配肌肉的瘫痪或肌力下降。

4.关节源性肌肉萎缩 由疼痛反射性抑制脊髓前角运动细胞引起的肌肉萎缩。

5.肌力不平衡引起的骨关节畸形、脊柱稳定性差 局部肌肉力量不平衡引起的脊柱侧弯、平足、脊柱稳定性差等。

6.其他 如内脏下垂、尿失禁等。

7.正常人群 健康人或运动员的肌力训练。

1.全身情况较差病情不稳定、有严重的感染和发热、严重的心肺功能不全、局部有活动性出血。

2.当肌肉或关节炎症或水肿时,不宜抗阻训练,否则会加重水肿。

3.皮肌炎、肌炎发作期、严重肌病患者不宜进行高强度或抗阻训练。

4.各种原因所致的关节不稳、骨折未愈合又未做内固定不宜进行肌肉长度有改变的训练。

5.患者在抗阻训练时有严重关节或肌肉疼痛,或训练后24小时仍有疼痛,应取消或减少阻力,要仔细评估疼痛的原因。

1.正确掌握运动量与运动训练节奏 每次肌肉训练应引起一定的肌肉疲劳,按照超负荷原则,实现超量恢复,但要密切观察,避免过度疲劳的出现。训练量以训练后第二天不感到疲劳和疼痛为宜。根据患者全身状况(素质、体力)、局部状况(关节活动、肌力强弱)选择训练方法,每天训练1~2次,每次20~30分钟,可以分组练习,中间休息1~2分钟。

2.应在无痛和轻度疼痛的范围内进行训练 如果最初训练引起肌肉的轻微酸痛,则属正常反应,一般次日可自行恢复。如肌力训练引起患者训练肌肉的明显疼痛,则应减少运动量或暂停。疼痛不仅增加患者不适,而且也难达到预期的训练效果。待查明原因后,进行临床治疗后再进行训练。

3.各种训练方法相结合 灵活运用各种不同训练方法进行训练,以提高训练效果。做好详细的训练记录。

4.抗阻训练时阻力应从小到大 在活动范围的起始和终末施加最小的阻力,中间最大;要有足够的阻力,但不要大到阻止患者完成活动。

5.充分调动患者的积极性 肌力训练的过程是患者主观努力的过程。训练前应使患者了解训练的作用和意义,消除其可能存在的疑虑,训练中给予语言鼓励并显示训练的效果,以提高患者的信心和长期坚持训练的积极性。

6.注意心血管反应 抗阻训练会引起血压的升高。抗阻训练时必须避免屏气,让病人保持节律呼吸,完成动作时协助病人呼气,训练时要求病人数数,说话。

7.避免代偿运动 如果训练时阻力太大,则发生代偿运动。当肌肉由于疲劳、瘫痪、疼痛而衰弱时,患者会用任何可能的方式试图做出所要求的动作,例如:当三角肌肌力减弱时或肩外展疼痛时,患者会提高肩胛(耸肩)并屈曲躯干到对侧,此时似乎患者在外展肩,而实际上没有。为了避免训练中代偿动作,在徒手或器械抗阻中,须采取适量的阻力和正确的固定方法。