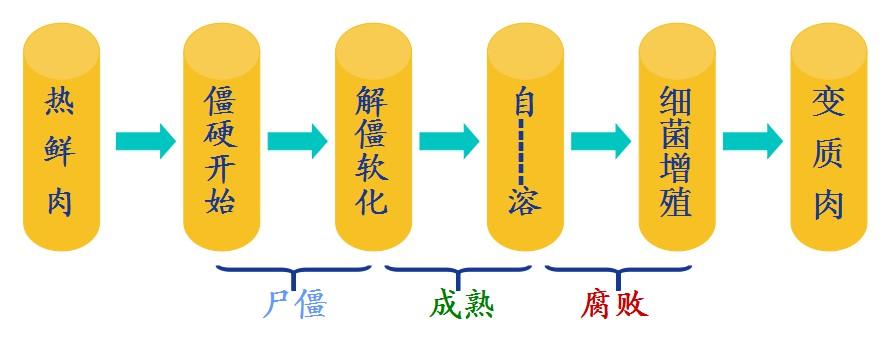

屠宰后肉的变化:

动物屠宰后,肌肉会发生一系列与活体时不同的变化,使肉变得柔软、多汁,并产生特殊的滋味和气味,这一过程称为肉的成熟(Aging)。

成熟过程可分为僵直和解僵两个阶段。

僵直的概念(尸僵 Rigor Mortis ) :

屠宰后的肉尸(胴体)经过一定的时间,肉的伸展性逐渐消失,由弛缓——紧张——无光泽——关节不活动,呈现僵硬状态,叫作僵直。

原因:Myosin和Actin永久性横桥(cross-bridge)的形成。

僵直期肉的特点:

僵直期肉的特点:

(1)肉硬度大

(2)加热时不易煮熟

(3)有粗糙感

(4)肉汁流失多

(5)缺乏风味

(6)不具备可食肉的特征

(7)不适于加工和烹调

僵直机制

(1)肉中ATP含量急剧下降

动物屠宰后,ATP的含量迅速下降。ATP水平的降低,导致肌质网机能失常,肌小胞体失去钙泵作用,失控逸出而不被收回。大量的

与肌钙蛋白C结合,最终使肌动蛋白与肌球蛋白永久性的结合形成肌动球蛋白,引起肌肉的收缩,表现为宰后僵直。

(2)pH值下降——排酸?

宰后肉中糖原酵解产生乳酸,磷酸肌酸分解为磷酸,使pH值下降,肉pH值降至糖酵解酶活性消失不再继续下降时,达到最终或极限pH值。

糖酵解使肉的pH值迅速从最初的7.0~7.4下降到5.4~5.5,极限pH越接近肌球蛋白和肌动蛋白的等电点,保水性越差,肉硬度越大。

(3)冷收缩和解冻僵直

冷收缩的概念:

牛肉、羊肉和火鸡肉等的pH值下降到5.9~6.2之前(僵直状态完成之前),温度降低到10℃以下,这些肌肉收缩,并在随后的烹调中变硬,这个现象称为冷收缩。牛、羊、鸡在低温条件下也可产生急剧收缩,该现象红肌肉比白肌肉出现得更多一些,尤以牛肉明显。

解冻僵直的概念:

肌肉在僵直未完成前进行冻结,仍含有较高的ATP,解冻时由于ATP发生强烈而迅速的分解而产生的僵直现象,称为解冻僵直。

肌肉在僵直未完成前进行冻结,仍含有较高的ATP,解冻时由于ATP发生强烈而迅速的分解而产生的僵直现象,称为解冻僵直。

解冻时肌肉产生强烈的收缩,收缩的强度较正常的僵直剧烈的多,并有大量的肉汁流出。解冻僵直与冷收缩一样,都是在ATP存在情况下收缩,导致由低温产生的线粒体和肌质网机能下降而引起的增多,ATP开始减少,肌肉的伸展性就开始消失,同时伴随硬度增加,此即尸僵的起始点。

ATP消耗完,粗丝和细丝之间紧密结合,此时肌肉的伸展性完全消失,弹性率最大,进入最大的尸僵期,导致由低温产生的线粒体和肌质网机能下降而引起的增多。

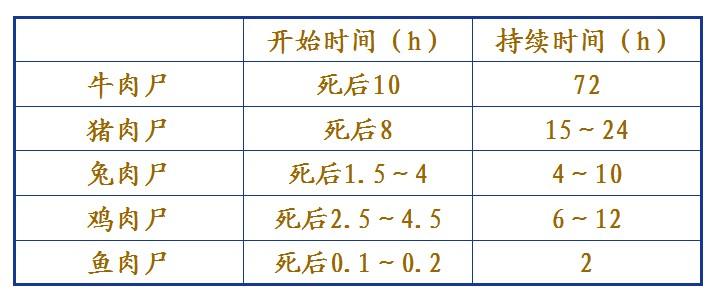

僵直开始和持续时间

僵直的时间因动物种类、宰前状态、温度、宰杀方法不同而异。

僵直发生时间:放血致死4.2h,电致死2.0h,药物致死1.2h。

不放血致死较放血致死发生的早,温度高发生的早持续时间短,温度低则发生的晚,持续时间长;肉在达到最大僵硬以后,开始软化进入自溶阶段,即解僵。

不同动物僵直时间:

解僵

肌肉达到最大僵直以后,继续发生着一系列生物化学变化,使僵直的肌肉持水性回升而变的柔软多汁,获得细致的结构和美好的滋味,这一过程称为解僵或自溶(Autolysis)。

充分解僵的肉加工后柔嫩多汁,风味良好,持水性恢复。

解僵机理

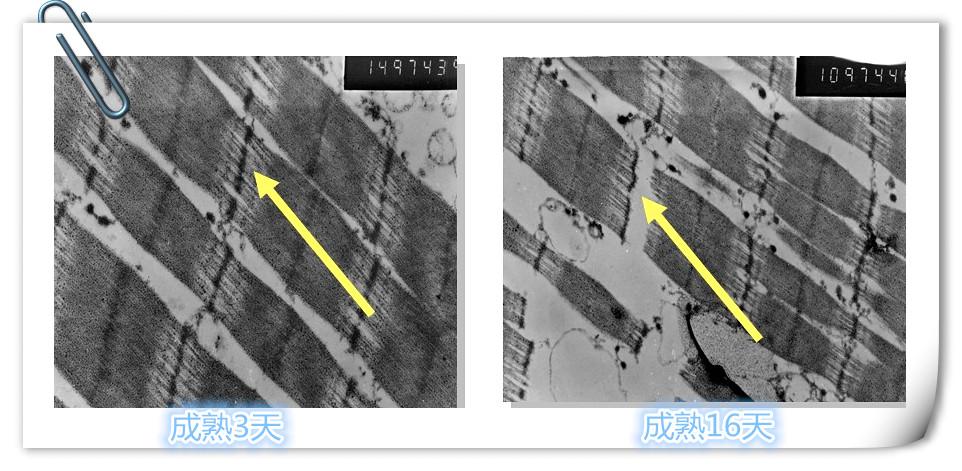

(1)Z线崩解:

宰后肌质网机能破坏,从网内脱出,肌浆中

浓度增高,高浓度

长时间作用于Z线,使Z线蛋白质变性而脆弱、断裂;钙激活中性蛋白酶(又称钙激活因子,CASF)被激活,促进了Z线断裂。

(2)蛋白酶作用:

蛋白酶——即肽链内切酶、组织蛋白酶 、溶酶体酶的作用。

肉成熟的方法

(1)低温成熟法

(1)低温成熟法

成熟温度:0~4℃

湿度:85~95%

气流速度:0.15~0.5m/s

成熟需要3周左右

(2)高温成熟法

成熟温度:10~15℃

成熟时间:2~3d

肉表面微生物会大量繁殖,导致肉质下降,不宜存放,成熟后需要立即降温贮藏。

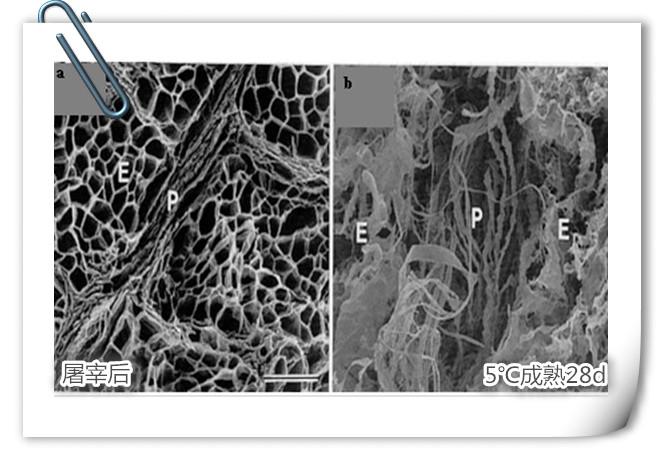

自然成熟牛肉肌纤维超微结构变化:

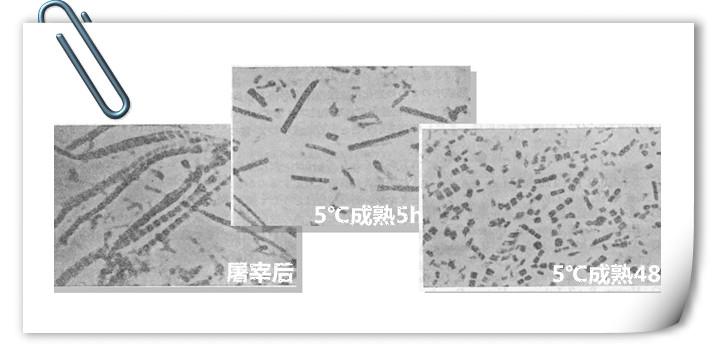

成熟过程中肌原纤维(鸡胸肉)的小片化:

成熟过程中肌原纤维(鸡胸肉)的小片化:

成熟过程中结缔组织结构变化(牛肉):

成熟肉的变化

(1)pH值的变化

肉在成熟过程中pH值发生显著的变化。刚屠宰后肉的pH值在6~7之间,约经1h开始下降,僵直时达到最低5.4~5.6之间,而后随保藏时间的延长开始慢慢地上升。

(2)保水性的变化

肉在成熟时保水性又有回升。保水性的回升和pH值变化有关,随着解僵,pH值逐渐增高——肉的持水性增高。蛋白质分解成较小的单位,从而引起肌肉纤维渗透压增高。

保水性恢复只能部分恢复,不可能恢复到原来状态,因肌纤维蛋白结构在成熟时发生了变化。

(3)嫩度的变化

在2昼夜之后达到最低的程度,如热鲜肉的柔软性平均值为74%,保藏6昼夜之后又重新增加,平均可达鲜肉时的83%。

(4)风味的变化

肉在成熟过程中由于蛋白质受组织蛋白酶的作用,游离的氨基酸含量有所增加,如:

新鲜肉中酪氨酸和苯丙氨酸等很少,而成熟后的浸出物中有酪氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸等存在,这些氨基酸都具有增强肉的滋味和香气的作用,所以成熟后的肉类,肉的风味提高;

肉在成熟过程中,ATP分解产生次黄嘌呤核苷酸(IMP),它为味质增强剂。