-

1 视频

-

2 章节测验

活动星系

活动星系有猛烈活动现象或剧烈物理过程的星系。又称激扰星系。包括类星体、塞佛特星系、射电星系、蝎虎天体、星爆星系等。活动星系的最主要的特点是:星系中心区域有一个极小而极亮的核,称为活动星系核;强的非热连续谱;光谱中有宽的发射线。有的活动星系有快速光变,时标为几小时至几年。有的活动星系有明显的爆发现象,如喷流。活动星系的特点大多数是与活动星系核联系在一起的。有些活动星系,如类星体、蝎虎座BL型天体,辐射的绝大部分来自星系核,其他部分的辐射几乎观测不到。活动星系的数量约为正常星系总数的1%,其寿命约为一亿年。人类对活动星系的本质了解得还很少,活动星系的研究已成为星系天文学甚至整个天体物理中最活跃的领域之一。

活动星系和活动星系核

活跃星系核(active galactic nucleus,缩写为AGN)是一类中央核区活动性很强的河外星系。这些星系显得比普通星系活跃,在从无线电波到伽玛射线的全波段里都发出很强的电磁辐射,光度大约在1036-1041J/s之间,人们将它们称为活跃星系。活跃星系核是这些星系明亮的核心部分,尺度通常在1光年上下,只占整个活跃星系的很小一部分。但由于其光度大大超过宿主星系,因此活跃星系核通常也指整个活跃星系。

活跃星系核(active galactic nucleus,缩写为AGN)是一类中央核区活动性很强的河外星系。这些星系显得比普通星系活跃,在从无线电波到伽玛射线的全波段里都发出很强的电磁辐射,光度大约在1036-1041J/s之间,人们将它们称为活跃星系。活跃星系核是这些星系明亮的核心部分,尺度通常在1光年上下,只占整个活跃星系的很小一部分。但由于其光度大大超过宿主星系,因此活跃星系核通常也指整个活跃星系。

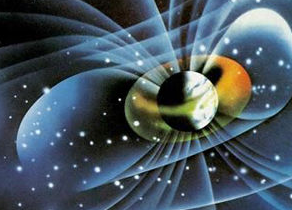

1960年代类星体发现以来,又相继发现了许多具有类似特征的天体,都是系外星系,统称为活跃星系核,共同点是光谱具有很高的红位移,表明距离远在宇宙学尺度上,同时光度很高,远远高于普通的星系。进一步观测显示,这些天体往往具有快速的光变,光变时标从数小时到到数日不等,显示其尺度只占整个星系的很小一部分。此外,活跃星系核的光谱范围非常宽,表现为非热辐射谱,还具有很强的发射线,同时往往伴有喷流现象。几十年来发现的活动星系核种类繁多,包括西佛星系、类星体、射电星系、蝎虎座BL型天体等,而且不同种类之间观测特征相互混杂。长期以来人们一直对它们的机制和演化感到困惑,投入了大量的人力物力进行研究,使得活动星系核成为20世纪90年代以来天文学最热门和最活跃的研究领域之一。目前得到广泛接受的观点认为,活动星系核由超大质量黑洞和吸积盘构成。依据理论和观测研究,人们建立了活动星系核标准模型,即中央是一个黑洞,周围的物质受到引力作用下落,在黑洞周围形成了吸积盘。由于耗散作用气体被加热到很高的温度,并逐渐下落到黑洞中央,并且形成了沿吸积盘法线方向的喷流。活动星系核的观测特征主要依赖于中心黑洞、吸积盘的特征以及视线方向。