-

1 视频

-

2 章节测验

哈勃定律

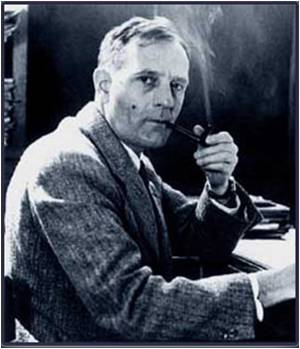

1929年,E.P.哈勃发现河外星系视向退行速度v与距离d成正比,即距离越远,视向速度越大。

哈勃定律是物理宇宙论的陈述:来自遥远星系光线的红移与他们的距离成正比。这条定律是哈柏和米尔顿·修默生在接近十年的观测之后,于1929年首先公式化的。它被认为是在扩展空间范例上的第一个观察依据,和今天经常被援引作为支持大爆炸宇宙学的一个重要证据。这个常数的最佳数值是在2003年使用人造卫星威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)测得的,数值为71 ± 4 km s-1 Mpc-1。在2006年的资料,图中对应的是77 km s-1 Mpc-1。

背景

自河外星系本质之谜被揭开之后,人类对宇宙的认识从银河系扩展到了广袤的星系世界,一些天文学家开始把注意力转向星系。从1920年代后期起,哈勃本人更是利用当时世界上最大的威尔逊山天文台2.5米口径的望远镜,全力从事星系的实测和研究工作,其中包括测定星系的视向速度,以及估计星系的距离,前者需要对星系进行光谱观测,后者则必须找到合适的、能用于测定星系距离的标距天体或标距关系。哈勃开展上述两项工作的目的,是试图探求星系视向速度与距离之间是否存在某种关系。

自河外星系本质之谜被揭开之后,人类对宇宙的认识从银河系扩展到了广袤的星系世界,一些天文学家开始把注意力转向星系。从1920年代后期起,哈勃本人更是利用当时世界上最大的威尔逊山天文台2.5米口径的望远镜,全力从事星系的实测和研究工作,其中包括测定星系的视向速度,以及估计星系的距离,前者需要对星系进行光谱观测,后者则必须找到合适的、能用于测定星系距离的标距天体或标距关系。哈勃开展上述两项工作的目的,是试图探求星系视向速度与距离之间是否存在某种关系。

宇宙中所有天体都在运动,天文学上把天体空间运动速度在观测者视线方向上的分量称为天体的视向速度。视向速度测定的基础是物理学上的多普勒效应,它由奥地利物理学家多普勒(J.C.Doppler)于1842年首先发现。该效应指出,运动中声源发出的声音(如高速运动中火车的汽笛声),在静止观测者听来是变化的。若以c表示声速,v为声源的运动速度,则静止观测者实际听到的运动中声源所发出声音的波长λ,与声源静止时声音波长λ0之间的关系符合数学表达式(λ-λ0)/λ0=v/c,称为多普勒效应。因为声速c和静止波长λ0是已知的,λ可通过实测加以确定,所以可以利用多普勒效应测出声源的运动速度v。声源的运动速度越高,声波波长的变化越显著。