在讨论陀思妥耶夫斯基作品的思想性质之前,我想对十九世纪俄罗斯文学中的思想和思想性人物做一简略的回顾。今天的俄罗斯文学研究者,回顾十九世纪初以来的俄罗斯文学,常常把从普希金到契诃夫的这一段时期称之为一个群星璀灿的“黄金时代”,把十九世纪末到二十世纪二十年代的一段时期称之为“白银时代”。这一百多年的俄国社会正处在一个深刻变动的前夜。如果说哲学具有某种对时代的滞后性,犹如黄昏才起飞的“猫头鹰”,这一时期的俄罗斯文学却可以说具有某种超前性,犹如早就在夜空中飞翔的一只“夜莺”,但这却是一只不无痛苦的“夜莺”,它的歌声中既怀有希望,又深含苦恼。这时期的一些天才的俄罗斯作家以其特有的文学家的敏感,已经预先感觉到了即将来临的社会和精神变动的某种彻底性和复杂性。而他们的思考和写作,自然也反过来至为深刻有力地影响到了这一历史变动。赫尔岑认为当时的俄罗斯思想集中地表现于文学,俄罗斯思想是通过文学来发展的,别尔嘉耶夫和伯林有关俄罗斯思想和思想家的名着都用了大部分篇幅来分析当时的俄罗斯作家。

在普希金的作品中,已经出现了这一时期特有的一种思想者的形象如奥涅金等,他们具有良好的文化素养和优裕的生活环境,也具有一种思想者的怀疑和探索的气质,然而又极度紧张不安,找不到灵魂的栖所,感觉到自己的空虚无力,于是或走向冷漠、消沉,或将激情和生命的热力随意地掷于最后既伤人亦伤己的生活和爱情事件,他们是思想者,同时又是社会上“多余的人”,还可以说是日后“虚无主义者”的某种雏型。

在普希金的作品中,已经出现了这一时期特有的一种思想者的形象如奥涅金等,他们具有良好的文化素养和优裕的生活环境,也具有一种思想者的怀疑和探索的气质,然而又极度紧张不安,找不到灵魂的栖所,感觉到自己的空虚无力,于是或走向冷漠、消沉,或将激情和生命的热力随意地掷于最后既伤人亦伤己的生活和爱情事件,他们是思想者,同时又是社会上“多余的人”,还可以说是日后“虚无主义者”的某种雏型。

莱蒙托夫主要继承了普希金的这一方面,《当代英雄》中才智突出、精力过人的皮却林轻视功利乃至生命本身——他轻掷自己的生命,也对他人的生命和爱情表现得冷酷无情,这已接近于是一种绝望之举。莱蒙托夫的诗篇中也笼罩着一种沉郁和孤独感,他自己和普希金一样在决斗中被杀。果戈理则继承和发展了普希金的另一面,即深切地关注和描写小人物命运的一面,由此并发展出自然写实的一派,对陀思妥耶夫斯基的早期作品发生过重要影响,果戈理自己的思想则与他笔下的人物保持着某种距离,而比较直接地表露于他晚年发表的《与友人书简选》中。他这方面的宗教和道德思想与陀思妥耶夫斯基后期作品中的思想实际上有某些隐秘的联系。

屠格涅夫常居国外,正是他使俄罗斯文学与西欧文学有了一种更紧密的联系,开始把俄罗斯文学推向世界,他是一个和后来的陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫一样享有广泛世界声誉的作家。他的长篇小说更直接地反映着时代和社会,思想者和“新人”的形象较前更为丰满、多样和新颖,其中既有热烈而软弱的罗亭、涅日达诺夫,又有坚定的革命家英沙罗夫,务实的科学家巴札罗夫和实业家沙罗明等。在屠格涅夫那里同时又有一种更为鲜明的对于纯美、纯艺术的追求,他的中短篇小说为个人的生活和爱情划出了一块空间,然而他的心底仍然是深深悲观和忧伤的,这尤其是表现在他后期的散文之中。

而在大致同时期的俄罗斯文学中,也开始涌现出一种具有较强烈的政治性和战斗性的潮流,在别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的评论中,文学更多地被从变革现实社会政治的角度看待。《怎么办》中的“新人”拉赫美托夫、薇拉身上更直接地承载着一种思想,一种新的社会理想。他们不再是犹豫不决的,而是一往无前地向着理想迈进。而常被与他们同样归为“革命民主主义者”一类的赫尔岑实际上与他们相当不同,他由于命运的播弄长期流亡国外,常常被视作一个政论家和政治活动家,但其实具有很高的文学才能,他的思考在同时深入观察俄罗斯与西欧的过程中达到了一个既坚持自由主义的理念、又对“现代性”进行深刻反省的层次。

对双峰并屹的托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基我们下面要专门讨论,而在他们之后,契诃夫可以说是“黄金时代”的殿军,是这一时代的最后一座高峰。他的幽默到后来越来越多地注入了一种无法排遣的忧伤,他处在一个政治上严密控制而革命的地火正在蕴酿的时期,他不怎么直接谈思想,那不是他的擅长,他与政治和宗教都保持着一定距离,他的态度是温和的,深深地不满意于平庸的生活却也并不施以猛烈的攻击和搅乱,只是在精神的深层次上表露出一种默默的等待和不安的希望。此时,一般认为是属于“白银时代”的许多作者也已活跃,但他们更多地是投入了对艺术形式的无穷探索和新颖追求,尤其表现在诗歌方面,而契诃夫以其对人的处境和命运的关注却仍可说属于上一个时代——那在形式上主要是为一个小说的时代,但至契诃夫已非长篇巨制,在他的作品中也没有了早期如普希金那样的单纯和明朗。

一个文学传统的确立必须在开拓者后面要有天才的继承者,有接踵而来的发扬光大者和拓宽掘深者,而十九世纪的俄罗斯文学在这方面是幸运的。这一文学传统的核心是一种对于人的灵魂与精神、人的处境与命运的深深关注,是对道德与上帝、自我与社会、时代与民族诸多重大问题的紧张探索,而它又有一种艺术上的伟大成就与之偕行。它不是单线行进的,而毋宁说是充满了矛盾和困惑,是多线和复调的,向各种可能的方向都作了充分的挖掘。哀惋与激情、忧伤与欢乐、希望与绝望、保守与激进、战斗性与沉思性、最低社会阶层与最高精神存在,都汇合在一起思考和表现。这样一个传统形成了也就不容易摧毁,所以,即便在二十世纪这片大地上的文学最受政治箝制的年代里,不仅在公开发表的作品中也依然可以发现一些对现实的批判反省和纯洁的人道主义关怀,更有直承这一传统的潜流不绝如缕,对精神、上帝和永恒事物的寻求依然隐藏在一些孤独的灵魂中,而一旦展露就是一道洪流。

一个文学传统的确立必须在开拓者后面要有天才的继承者,有接踵而来的发扬光大者和拓宽掘深者,而十九世纪的俄罗斯文学在这方面是幸运的。这一文学传统的核心是一种对于人的灵魂与精神、人的处境与命运的深深关注,是对道德与上帝、自我与社会、时代与民族诸多重大问题的紧张探索,而它又有一种艺术上的伟大成就与之偕行。它不是单线行进的,而毋宁说是充满了矛盾和困惑,是多线和复调的,向各种可能的方向都作了充分的挖掘。哀惋与激情、忧伤与欢乐、希望与绝望、保守与激进、战斗性与沉思性、最低社会阶层与最高精神存在,都汇合在一起思考和表现。这样一个传统形成了也就不容易摧毁,所以,即便在二十世纪这片大地上的文学最受政治箝制的年代里,不仅在公开发表的作品中也依然可以发现一些对现实的批判反省和纯洁的人道主义关怀,更有直承这一传统的潜流不绝如缕,对精神、上帝和永恒事物的寻求依然隐藏在一些孤独的灵魂中,而一旦展露就是一道洪流。

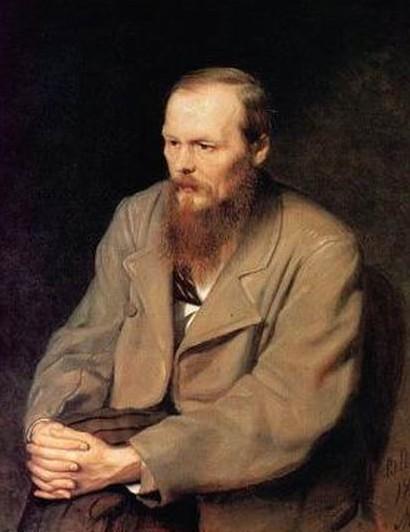

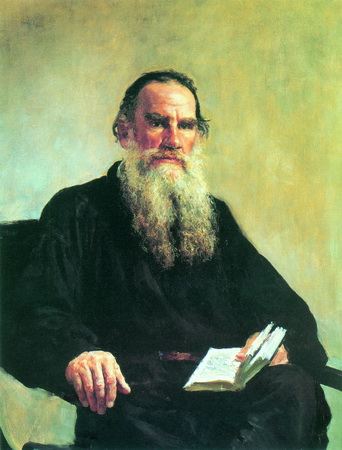

陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰

十九世纪俄罗斯文学“黄金时代”的最高点可以说是由托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基这两座并屹的巨大山峰达到的。这两位艺术大师都极其真诚,都拥有巨大的天才,都紧张不安地探寻真理,并且最后都诉诸宗教的精神。他们生前有过参加同一个演讲会的机会,却终于未能见面,但互相都熟知对方的作品,有一些公开或私下的评论。陀思妥耶夫斯基相当推许托尔斯泰的天才,但也承认与之思想上有分歧。托尔斯泰准确地认出陀思妥耶夫斯基是一个“浑身都是斗争的人”,故而认为不宜“树作后代纪念和学习的榜样”,但他一生都极喜爱《死屋手记》一书,认为是包括普希金在内的所有新文学作品中“最好的书”,他读了《被欺凌的与被侮辱的》也深为感动,据说在他秘密出走去世时所呆的阿斯塔波沃车站的站长房里,随身带有两本书:一本是蒙田的《随笔集》,另一本就是陀思妥耶夫斯基的《卡拉玛佐夫兄弟》,他认为人们可以在陀思妥耶夫斯基的人物身上“认出自己的心灵”。两位大师在精神和艺术上都有一些共同和相互吸引的方面,但是,在很多方面仍可说相当不同乃至对屹。“托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的比较”于是也就成为一个富有意义的课题,构成了一系列文献。

最早的系统研究如“白银时代”的梅列日科夫斯基的两卷本《托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基》,他称托尔斯泰为人的“肉的探索者”,而称陀思妥耶夫斯基为人的“灵的探索者”。他强调他们两人的对立,甚至说:“如果我们想在各个时代和各个民族的文学中找到一位与托尔斯泰截然相反的艺术家,那么,我们只能指出陀思妥耶夫斯基。”如果说陀思妥耶夫斯基是俄国文化的“正命题”,那么,托尔斯泰就是其“逆命题”。罗札诺夫则简洁地写道:“托尔斯泰令人吃惊,陀思妥耶夫斯基令人感动。”他说陀思妥耶夫斯基是沙漠中的骑士,背着一只箭囊,他的箭射向那里,那里就流血。说陀思妥耶夫斯基是宝贵的,托尔斯泰则总是说教,而陀思妥耶夫斯基活在我们心中,他的音乐永远不会消亡。自然。罗扎诺夫是陀思妥耶夫斯基的崇拜者,他批评“托尔斯泰的宗教”,说这“莫不是一个养尊处优、声名远扬和无忧无虑的土拉地主的东跑西颠?”“缺少切肤之痛——这是托尔斯泰不可饶恕的一面。”但他又赞扬托尔斯泰,说他超过普希金、莱蒙托夫和果戈理的地方“便是整个生命的高尚和严肃”;问题不在于“他做了什么”,而在于“他想做什么”。托尔斯泰“梦寐以求的东西”比任何人都崇高。

王尔德(D.Wilde)认为陀思妥耶夫斯基没有托尔斯泰那样广阔的视野和史诗的庄严,但他有十分强烈的感情,十分激烈的冲动,善于处理人物心理上最深沉的奥秘和人生最隐蔽的动机,具有无比忠实而可怕的现实主义特征,用的是一种十分微妙的客观方法。另一位英国作家福斯特(E·Forster)也说:“没有一个英国小说家像托尔斯泰那样伟大──也就是说,给了人的无论日常还是英雄的生活如此完整的一幅图画;也没有一个英国小说家像陀思妥耶夫斯基那样探索人的灵魂到如此的深度。”施泰纳(E.Steiner)认为托尔斯泰是一个“史诗传统的后代”,而陀思妥耶夫斯基是一个“莎士比亚之后的悲剧大师”。在陀思妥耶夫斯基写完《卡拉玛佐夫兄弟》之后不到四十年,托尔斯泰所期望的一些事情和陀思妥耶夫斯基所恐惧的大部分事情就实现了。许多评论者也注意到,若将托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基和十九世纪欧洲作家如巴尔扎克、狄更斯相比,他们两人就都可以说具有强烈的思想倾向性,但若将托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基相比,托尔斯泰则还是更为纯粹和伟大的艺术家,而陀思妥耶夫斯基则更接近于是艺术家中的思想家,在思想上有着更高的成就。为了进一步说明陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰在思想上的不同特点,我们可以再引述一下别尔嘉耶夫对两人的比较。

别尔嘉耶夫认为:陀思妥耶夫斯基猛烈的动力性格指向“变”,但却肯定历史传统,承认政府与教会;托尔斯泰只是静态事物的描绘者,却反叛历史与宗教的传统,否认东正教,轻视帝国,甚至不曾接受文化的至上地位。陀思妥耶夫斯基知道革命正在人的精神的地下室酝酿,知道它必然会来临,他预见到它的方法与结果。托尔斯泰则对革命一无所知,什么也没有预见,但他自己却像一个盲人一样被卷进革命的过程中。陀思妥耶夫斯基站在精神的层面,从这个层面他看到了一切;托尔斯泰则停留在心理与身体的领域,因之不能看到表面之下的事物。托尔斯泰是比陀思妥耶夫斯基更优秀精细的艺术家,他的小说,就其作为小说而言,比陀思妥耶夫斯基的要好;对于已存的事物,他是一个无可匹敌的描绘者,陀思妥耶夫斯基则只关心将要发生的事。陀思妥耶夫斯基是比托尔斯泰更伟大的思想家,他对事物的认识更为广阔,了解永恒的人性矛盾,由于这种矛盾,人为了进两步必须退一步;托尔斯泰则不回头的一直向前,他那偏于一方面的道德是不可能由陀思妥耶夫斯基这样深透人心的人所共有的。如果说托尔斯泰以完美的艺术形式呈现了往日之事,陀思妥耶夫斯基则更擅长处理流变的未来之际。托尔斯泰终其一生都在像异教徒一般寻求神;他的心被神学压迫着,但他本人却是个蹩脚的神学家;陀思妥耶夫斯基对神的关怀则不如其对人的命运以及精神之谜的关怀,使他不得安宁的说到底不是神学而是人学;他无需像异教徒那样去解决神学问题,但他必须去解决人的问题,而这人是精神性的人。

别尔嘉耶夫认为:陀思妥耶夫斯基猛烈的动力性格指向“变”,但却肯定历史传统,承认政府与教会;托尔斯泰只是静态事物的描绘者,却反叛历史与宗教的传统,否认东正教,轻视帝国,甚至不曾接受文化的至上地位。陀思妥耶夫斯基知道革命正在人的精神的地下室酝酿,知道它必然会来临,他预见到它的方法与结果。托尔斯泰则对革命一无所知,什么也没有预见,但他自己却像一个盲人一样被卷进革命的过程中。陀思妥耶夫斯基站在精神的层面,从这个层面他看到了一切;托尔斯泰则停留在心理与身体的领域,因之不能看到表面之下的事物。托尔斯泰是比陀思妥耶夫斯基更优秀精细的艺术家,他的小说,就其作为小说而言,比陀思妥耶夫斯基的要好;对于已存的事物,他是一个无可匹敌的描绘者,陀思妥耶夫斯基则只关心将要发生的事。陀思妥耶夫斯基是比托尔斯泰更伟大的思想家,他对事物的认识更为广阔,了解永恒的人性矛盾,由于这种矛盾,人为了进两步必须退一步;托尔斯泰则不回头的一直向前,他那偏于一方面的道德是不可能由陀思妥耶夫斯基这样深透人心的人所共有的。如果说托尔斯泰以完美的艺术形式呈现了往日之事,陀思妥耶夫斯基则更擅长处理流变的未来之际。托尔斯泰终其一生都在像异教徒一般寻求神;他的心被神学压迫着,但他本人却是个蹩脚的神学家;陀思妥耶夫斯基对神的关怀则不如其对人的命运以及精神之谜的关怀,使他不得安宁的说到底不是神学而是人学;他无需像异教徒那样去解决神学问题,但他必须去解决人的问题,而这人是精神性的人。

在别尔嘉耶夫看来,托尔斯泰在艺术上的伟大超过其思想的不凡:他的思想观点有时浅薄得惊人,几乎是俗气的。而陀思妥耶夫斯基醉饮思想观念,在他的书中浸透了观念,并且在这陶醉中,他的智慧的刀锋却从未钝锉。《地下室手记》的主角是一个观念,拉思科里涅珂夫是一个观念,斯塔夫洛金是一个观念,基里洛夫、沙托夫、伊凡·卡拉玛佐夫──统统是观念;这些人似乎个个都被观念淹没了,醉饮着观念。只要他们开口,就从他们口中汨汨涌出思想;而一切思想都围绕着“那些该死的永恒的问题”转。但这并不意味着陀思妥耶夫斯基的小说是宣传某种特殊理论的论文,事实上,观念是隐含在他的着作中的,以纯粹的艺术方式表现出来;他是一个“观念论派”(idealist)小说家,孕育了新的、基本的观念,且总是以动力的、动态的方式孕育的。陀思妥耶夫斯基在哲学上态度是谦和的,他说,“在哲学方面我很弱;但对哲学的爱却不弱──那是非常强的。”在学院派的哲学方面,他确实弱,而那种哲学也非常不适合他;但他的直觉天才却知道正确的路途,事实上他是真正的哲学家,而且是俄罗斯最伟大的。他从哲学所学到的可能不多,教给它的却很多;暂时性和局部性的问题他可能留待哲学自己去处理,但只要是关于最终的事物,则哲学必将长久生活在陀思妥耶夫斯基的旗帜之下。

由此,别尔嘉耶夫指出陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰对二十世纪及后世的不同影响。他说,当二十世纪初叶,当一股精神的与宗教的观念之流涌出,而与俄罗斯知识分子的传统思想中的实证论和唯物论背道而驰的时候,这股潮流的代表──罗扎诺夫、梅日列科夫斯基、舍斯托夫、伊万诺夫等,统统把自己置于陀思妥耶夫斯基的标准上:他们统统是他的心灵之子,并立意要去解决他所提出的问题。托尔斯泰在舞台上占的空间比较大,但陀思妥耶夫斯基的影响却更广更强。要触及托尔斯泰,容易得多,他容易被人认做是宗师,而且,他更近于是道德家;但陀思妥耶夫斯基所耕种的却是俄罗斯心灵那复杂而锐利的形而上学思想。人大约可以分为两种,一种是被托尔斯泰的心灵所吸引的,一种是被陀思妥耶夫斯基的心灵所吸引的,而我们发现,“托尔斯泰类”的人很难正确地领会陀思妥耶夫斯基,不仅如此,他们还常常不喜欢他。若以原创性的宗教思想而言,托尔斯泰几乎是荒瘠的,而陀思妥耶夫斯基的着作则极为丰硕。此前在陀思妥耶夫斯基笔下仅存在于预言中的沙托夫,基里洛夫,韦尔霍文斯基,斯塔夫洛金和伊凡之类的人,在随后四十年中统统在真实的世界中出现了;他那在七十年代仍只潜伏着的基本主题,在俄罗斯1905、1917的两次革命中都表现出来了。由此可以看到俄罗斯的“革命主义”中的宗教结构。革命,使同胞与陀思妥耶夫斯基更接近了。陀思妥耶夫斯基的心理学永远不曾停留在生活的“心理──生理”表层,在这方面托尔斯泰是较佳的心理学家。而陀思妥耶夫斯基所探索的是灵魂的生活,这生活一直延伸到神与魔鬼。这些问题,这些最终的事物,才是俄罗斯人长久以来系心的对象。当然,心理和社会方面的问题也同样令他们系心,但革命与社会生活是次于神和魔鬼的问题的,后者得到解决,前者自然安顿,而使我们免于仅在心理研究的恶性循环中打转的乃是陀思妥耶夫斯基。因此,陀思妥耶夫斯基不仅是伟大的艺术家,而且是俄罗斯最伟大的形而上学家。思想观念是他不可或缺的食粮,如果他不去沉思诸如神,魔鬼,永生,自由,恶与人类的命运之类的问题,他就活不下去。但陀思妥耶夫斯基的形而上学不是抽象的;他认为观念是活生生的,具体的,基本的事物;而我们现在统统是他的精神后裔,急着以他同样的精神去提出并解决那些形而上的问题。

别尔嘉耶夫特别指出“文化的破产”给二十世纪带来的灾难性后果,因为文化正是导向生命之实相的道路:神圣生命的本身正是精神的至高文化。在这一方面,托尔斯泰对俄罗斯的影响是可悲的;陀思妥耶夫斯基则如一切伟大的民族作家一样,是混杂的,如果说他劈出了一个文化的危机之绝壁,他却并非文化的敌人,而托尔斯泰却与文化敌对,别尔嘉耶夫立足于独特的基督教立场更为推崇陀思妥耶夫斯基,说陀思妥耶夫斯基远比托尔斯泰更配得宗教改革者之名。托尔斯泰摧毁了基督教的价值观,试图建立他自己的价值观;他所提供的东西只是消极性的,而陀思妥耶夫斯基没有发明新的宗教,是忠于基督教的真理及其永恒的传统。别尔嘉耶夫甚至说,“就我个人所知,还没有一个人比陀思妥耶夫斯基在基督教的写作上更深刻。”

除了别尔嘉耶夫以上谈到的托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的思想之别,伯林的一个比较也颇值得注意。伯林引希腊哲人Archilochus“狐狸多知,而刺猬有一大知”一语,认为这种一元与多元之别是作家与作家、思想家与思想家,甚至一般人之间的差别最深刻的一项。例以俄国,伯林认为,普希金实际上是十九世纪头号狐狸,而陀思妥耶夫斯基则是道道地地的刺猬,若以普希金、陀思妥耶夫斯基为两端,正可度出俄国文学的幅广。至于托尔斯泰,伯林认为托尔斯泰天性是狐狸,却以为自己是刺猬,并努力想做刺猬。他的天赋与成就是一回事,他的信念,连同对自己成就的解释又是一回事。在我看来,从陀思妥耶夫斯基的精神追求来说,陀思妥耶夫斯基确实表现得像是刺猬,他渴望一种终级的、一元的真理,亦即基督的真理,但是,在他的艺术作品中,他却表现得像是狐狸,总是在探测向各个地方去的可能性。他是一个内心渴望着一种单纯、统一的真理的寻求者,但由于他总是在寻求,他决不停住脚步,决不满足于定论,他就总是在他的小说中同时保持着一种对于一元真理和多元对话的同样强烈的渴望,在这个意义上,我们也许可以说陀思妥耶夫斯基是一只想做狐狸的刺猬,在他那里,同时保持着狐狸与刺猬的深度。

其他评论者还提到了他们的另一些区别,诸如小说类型的“独白小说”与“复调小说”(巴赫金);重点描写农村与重点描写城市(弗里德连杰尔)等等。我们不欲在此全面比较托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基,而仅在这里试图指出这些差别可能有一些个人境遇方面的原因,也许部分地可以从他们个人的境遇得到某种解释。

托尔斯泰一生的事业可以说相当顺利,他出身贵族,一直家境富裕,富有田产,从不必为谋生烦恼,一生不知穷困为何物,并很早就获得作家的巨大声誉,早年没有受过政治迫害,而当后来他对沙俄政权和教会越来越持异议时,他的世界声誉已经为他构成了一道保护的屏障,他的婚姻亦可说顺遂,妻子虽不能说完全理解他,但也爱着他。他身心正常,朋友很多,晚年更有许多朝拜者,在世界上也门徒甚众。而陀思妥耶夫斯基出身于军医之家,很早就感受到经济的压力,父母早夭,自己又犯有癫痫病,成名作刚获称誉很快又遭嘲笑,不久,又因参加革命小组的活动被判死刑,临时改服苦役和兵役,在西伯利亚呆了约十年,创作活动中断,开始几次恋爱都不顺利,第一次婚姻也不很称心,妻子、兄弟与好友又在同一年去世,办报被封,负债累累,这种负债状况几乎一直持续到他生命终结,他的长篇小说差不多都是在予支稿费、限定日期的情况下写作的,为此只能得到远低于托尔斯泰、屠格涅夫的稿酬。他性格不擅交往,甚至一度的好友斯特拉霍夫也弃他而投向托尔斯泰,在他死后对他进行攻击。

所以,我们在托尔斯泰的思想中,确实感到一种潜藏的、贵族式的居高临下的态度,甚至在其对财产、婚姻、文化的激烈拒斥中,也包含有某种贵族式的骄傲,在其道德与宗教方面的要求中,有一种精英似的极端彻底和严格。别尔嘉耶夫说:“托尔斯泰的呐喊是那种处在幸福的环境中、拥有一切,但却不能忍受自己的特权地位的受苦的人的呐喊。”他拥有荣誉、钱财、显赫地位和家庭幸福这一切而想竭力放弃这一切。

而陀思妥耶夫斯基的态度却是相当平民化的,是熟谙社会底层,深知其间人们的苦难,尤其是心灵的悲惨状态的。他是和他们在一起怜悯他们。梅列日科夫斯基曾经在谈到陀思妥耶夫斯基的的这一特点时说:“陀思妥耶夫斯基只是爱我们,作为一个朋友,一个平等的人,而非象屠格涅夫那样有一诗意的距离,也不像托尔斯泰那样有一传道者的张扬。他是我们的,在他所有的思想中,所有的痛苦中。他与我们在同一只杯子里浮沉。”基尔波京在《陀思妥耶夫斯基的世界》中也写道:“陀思妥耶夫斯基向无贵族那样的骄矜自重,亦无资产阶级那样的故作优雅。”

托尔斯泰出身于富有的上层贵族,在他的生命历程中,也没有上过“死屋”那一课,他的思想中也没有“地下室”那样一种阴深和暧昧。他的思想是单纯的,经常是直线行进的。他不像陀思妥耶夫斯基那样了解平民,不像陀思妥耶夫斯基那样了解社会底层,尽管他自认是在为社会底层呼吁。他是如此热烈地渴望与社会底层趋同,然而他还是不很了解他们,不了解他们的所爱,所恨,所欲,所求。如茨威格所说,托尔斯泰的作品因此富有说教性,它是教科书,是宣传手册。而陀斯妥耶夫斯基却一言不发,但他的沉默比托尔斯泰的控诉更有内容。托尔斯泰对现实的人性和人心的复杂性缺乏一种全面的和深度的理解,他所达到的只是表面上的或者说只是某一侧面的深度。他的呼吁是相当精英化的,他是站在高处呐喊,却从未完全浸没在人性和人心的黑暗的深渊。在他的思想历程中,虽然也有种种转折,但在每一个转折完成后的阶段,一切对他都是毫无疑问的。那些转折对他来说是为时甚短的,经常是突兀的,他很快就涉过黑暗的深渊而进入了通体透亮的“真理的光辉”之中。他迅速把选择的疑问和烦恼抛到了脑后,抛给了过去,剩下的事情就只是朝着这一新的方向的奋斗了。而陀思妥耶夫斯基却仍然把所有的疑问和困惑仍然保留在自身之中,仍然是在黑暗的深渊中吁求光明,给人的印象是在即将没顶的沼泽中伸出了双手,渴望抓到坚实的彼岸,甚至哪怕只是可以稍许喘息片刻的坚硬的树枝。

托尔斯泰出身于富有的上层贵族,在他的生命历程中,也没有上过“死屋”那一课,他的思想中也没有“地下室”那样一种阴深和暧昧。他的思想是单纯的,经常是直线行进的。他不像陀思妥耶夫斯基那样了解平民,不像陀思妥耶夫斯基那样了解社会底层,尽管他自认是在为社会底层呼吁。他是如此热烈地渴望与社会底层趋同,然而他还是不很了解他们,不了解他们的所爱,所恨,所欲,所求。如茨威格所说,托尔斯泰的作品因此富有说教性,它是教科书,是宣传手册。而陀斯妥耶夫斯基却一言不发,但他的沉默比托尔斯泰的控诉更有内容。托尔斯泰对现实的人性和人心的复杂性缺乏一种全面的和深度的理解,他所达到的只是表面上的或者说只是某一侧面的深度。他的呼吁是相当精英化的,他是站在高处呐喊,却从未完全浸没在人性和人心的黑暗的深渊。在他的思想历程中,虽然也有种种转折,但在每一个转折完成后的阶段,一切对他都是毫无疑问的。那些转折对他来说是为时甚短的,经常是突兀的,他很快就涉过黑暗的深渊而进入了通体透亮的“真理的光辉”之中。他迅速把选择的疑问和烦恼抛到了脑后,抛给了过去,剩下的事情就只是朝着这一新的方向的奋斗了。而陀思妥耶夫斯基却仍然把所有的疑问和困惑仍然保留在自身之中,仍然是在黑暗的深渊中吁求光明,给人的印象是在即将没顶的沼泽中伸出了双手,渴望抓到坚实的彼岸,甚至哪怕只是可以稍许喘息片刻的坚硬的树枝。

陀斯妥耶夫斯基预见到革命,而托尔斯泰却为革命所“预见”——革命者预见到托尔斯泰将成为摧毁旧秩序的有力资源。托尔斯泰对传统文化、社会政治秩序,产权与法律的攻击确实有一种震憾人心、发人深省的意义,然而他没有看到另一面:一旦破坏了文化的植被,就很难一下恢复,二十世纪的许多灾难就几乎是不可避免的;离开了法治,也就不会有自由;摧毁了秩序,人们将可能面对更为肆虐的权力;没有了产权,个人面对这种肆虐的权力也将被置于更无法保护自己的地步。他对人的要求很高,而人们却是站在地面上的,甚至是陷在污泥里的,解脱的办法并非是一个难以触及的天堂,而是慢慢可以爬出来的木板。他明于自己的理想却陋于知普通人的人心,他知道精神的一端,却不清楚物质和肉体的另一端。他了解贵族,却不了解百姓,尽管他极力否定自己的贵族气,然而却没有比他这种决绝的否定姿态更具贵族气的了。

我们在此并不是要扬陀抑托,他们两人各有自己的伟大之处,许多人的态度可能会像伯尔一样──他说他很难决定在两者中选谁,也许这个时候选陀,另一个时候选托,“并且,我觉得总是在反复变换着陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰的时代”。但是,我们还是可以说,如果说托尔斯泰只接触到一端,陀斯妥耶夫斯基却还通过自己的亲身遭遇而接触到另一端,接触到那浸在污泥中的一端,那人们很难摆脱的物欲和肉体的一端,那多数人所生活和面对的一端。赫克(J·Hecker)也写道:陀思妥耶夫斯基是通过客西马尼园找到上帝的,他通过死刑、流放学会选择鉴赏悲痛的宗教,并且热爱它,但他也知道另一面:俄罗斯灵魂为生活富裕和幸福所进行的斗争对他也不生疏,他理解俄国大学生们的精神困惑、志向和渴望,所以让阿辽沙还俗。

托尔斯泰只反映出这个时代的一面,而从陀斯妥耶夫斯基身上,却可以看出这个时代的两面。托尔斯泰的学说也许更适合于少数个人,而陀斯妥耶夫斯基的思想则面对全体。

当然,客观说来,托尔斯泰的思想也可以说构成了对话的一方,但只是一方,而在陀思妥耶夫斯基那里,却同时出现了对话的双方,或者说出现了多重对话的各方。仅仅站在对话的一方很容易走向实力的“对阵”而不再是思想的“对话”,这正是我们在陀思妥耶夫斯基死后俄国近百年的历史行程中所看到的。首先来临的是托尔斯泰的时代而不是陀思妥耶夫斯基的时代。陀思妥耶夫斯基也是一个“死后方生”的思想者,但还不是“死后即生”,而是在百年之后“方生”。只有在人们意识到实力的“对阵”并不解决问题后,人们也许才可以重新开始思想的“对话”;只有在白昼的辉煌重归黯淡时,陀思妥耶夫斯基的思想才会在黑暗的背景上闪亮。然后,那些命定的思想者可能要学习在漫长的等待中等待黎明。人类没有办法做到让白昼永驻,相反,他们在对他们理想的阳光的直视中倒可能晃花双眼。只有到他们的眼睛重新熟悉周围的黑暗时,他们才能看清楚周围的一切,看清楚那是“真实的光亮”和那是“虚假的光亮”。时至今日他们才可能意识到,思想的“对话”比实力的“对阵”更可取,精神的黑暗必须用精神去驱散,而不能用武力去摧毁。